Вторая Пасха общественного служения Иисуса Христа

Исцеление расслабленного при купели Овчей (Ин. 5:1–16)

Об этом событии повествует только Ев. Иоанн, сообщающий в своем Евангелии о каждом приходе Господа в Иерусалим на праздник. В данном случае неясно, на какой именно праздник пришел Иисус в Иерусалим, но скорее всего, это был праздник Пасхи или Пятидесятницы. Только в этом случае выходит, что общественное служение Господа продолжалось три с половиною года, как издревле принимала это св. Церковь, руководствуясь именно хронологией четвертого Евангелия. Около полугода прошло от крещения Господа до первой Пасхи, упоминаемой во 2-ой главе, затем один год до второй Пасхи, упоминаемой в 5-ой главе, второй год до третьей Пасхи, упоминаемой в 6-ой главе (4 ст.), и третий год до четвертой Пасхи, той, пред которой пострадал Господь.

У Овечьих ворот, называвшихся так потому, что через них прогонялись к храму жертвенные животные, или потому, что около них находился рынок для продажи этих животных, находилась купальня, называвшаяся по-еврейски Вифезда, что значит: «дом милосердия» или милости Божией, так как вода в купальне была из целительного источника. Целебный источник этот привлекал к себе множество больных. Источник этот не был обыкновенным целебным источником: целительную силу он проявлял лишь по временам, когда в него сходил Ангел Господень, возмущавший воду, и только тот исцелялся, кто первый сходил в купель сразу же по возмущении воды.

Тут находился расслабленный, уже 38 лет страдавший в своем недуге и почти потерявший надежду на исцеление, тем более, что, как он объяснил Господу, он, не имея при себе человека, не был в состоянии даже использовать целебную силу чудесного источника, не будучи в силах сам достаточно быстро передвигаться, чтобы сразу по возмущении воды погрузиться в купель. Умилосердившись над ним, Господь мгновенно исцеляет его одним Своим словом: «Востани, возьми одр твой, и ходи». Этим Он показал превосходство Своей спасающей благодати пред средствами спасения в Ветхом Завете.

Но так как была суббота, то иудеи, под каким наименованием Евангелист Иоанн обыкновенно подразумевает фарисеев, саддукеев и старейшин иудейских, враждебно относившихся к Господу Иисусу Христу, вместо того, чтобы порадоваться или удивиться выздоровлению расслабленного, страдавшего столько времени, возмутились, как он посмел нарушить заповедь о субботнем покое, нося постель, и сделали ему замечание. Исцеленный, однако, не без тона некоторой дерзости в отношении к ним, оправдывается приказанием Того, Кто исцелил его, и Кто в глазах его имел достаточную власть освободить его от соблюдения слишком мелочных постановлений о субботе. Фарисеи догадывались, что Исцелителем должен быть ненавистный им Иисус из Назарета, а потому не хотели даже говорить о чуде.

Учение Иисуса Христа о равенстве Богу Отцу и о всеобщем воскресении (Ин. 5:17–47)

На замыслы иудеев убить Его за нарушение субботы, «Иисус отвещаваше им: Отец Мой доселе делает, и Аз делаю». В этих словах содержится свидетельство Иисуса о Себе, как о единосущном Сыне Божием. Все дальнейшие слова есть только развитие этой основной мысли ответа Господа иудеям. Как Сыну Божиему, Ему естественно следовать не заповеди, данной Адаму и его потомкам, но примеру Бога Отца. А Бог Отец, хотя и почил в седьмый день от дел творения, но не почил от дел промышления. Правильно поняв из слов Господа, что Он учит о Своем равенстве с Богом Отцем, иудеи теперь стали видеть в Нем уже двойную вину, достойную, по их мнению, смерти: нарушение субботы и богохульство.

В ст. 19–20 раскрывается учение о единстве действий Отца и Сына, применительно к обычным представлениям о сыне, подражающем отцу, и об отце, любящем сына и научающем его своим делам.

Ст. 21. Здесь идет речь сначала о духовном воскресении, духовном пробуждении духовно-мертвых к истинной, святой жизни в Боге, а затем и о всеобщем телесном воскресении. Как греховное расстройство служит причиной смерти, так и истинная жизнь духа ведет к жизни вечной, побеждающей смерть.

Ст. 22–23. С духовным воскресением Господь соединяет другое великое Свое дело – суд. Здесь разумеется прежде всего суд нравственный в настоящей жизни, который приведет в неизбежном итоге своем к последнему всеобщему Страшному Суду. Христос явился в духовно мертвом и погруженном в духовную тьму мире, как Жизнь и Свет. Те, кто уверовали в Него, воскресли к новой жизни и сами соделались светом.

Стихи 24–29 содержат дальнейшее изображение животворящей деятельности Сына Божия. Повиновение словам Спасителя и вера в Его посланничество есть главное условие для восприятия истинной жизни, в которой залог и телесного блаженного бессмертия.

В стихах 31–39 Христос со всею решительностью свидетельствует о Своем Божественном достоинстве. Он ссылается при этом на свидетельство о Нем Иоанна Крестителя, которого высоко уважали иудеи, но говорит при этом, что у Него есть еще большее свидетельство, чем Иоанново: это свидетельство Бога Отца, свидетельствующего о Своем Сыне знамениями и чудесами, которые Сын совершает, как бы по поручению Отца.

Дальше в ст. 40–47 Христос упрекает иудеев за их неверие, говоря при этом, что Он не нуждается в славе от них, ибо не ищет славы от людей, но скорбит за них потому, что, не веруя в Него, как в Божия Посланника, они обнаруживают отсутствие в них любви к Богу Отцу. Причина неверия иудеев в том, что они ищут человеческой славы, и для них приятен не тот, кто их обличает, хотя бы то право, а тот, кто их прославляет, хотя бы то неправо. В заключение Своей речи Господь лишает иудеев последней почвы и основания, на котором они строили свои надежды. Он говорит им, что никто другой, как Моисей, на которого они уповают, будет их обличителем на суде Божием. Он их обвинит в неверии во Христа, ибо он писал о Нем. Здесь разумеются, как прямые пророчества и обетования о Христе в книгах Моисеевых (Быт.3:15, 12:3, 49:10; Втор.18:15), так и весь вообще закон, который был сенью грядущих в Царствии Христовом благ (Евр.10:1) и пестуном во Христа (Гал.3:24).

Срывание колосьев в субботу (Мф. 12:1–8; Мк., Лк. 6:1–5)

После этого Иисус ушел из Иудеи в Галилею. На обратном пути в Галилею, в одну из суббот, Он проходил со Своими учениками через засеянные поля. Ученики Его, чувствуя голод, начали срывать колосья, и растирая их руками, ели зерна. Это было дозволено законом Моисеевым, который не разрешал только заносить серпа на чужую ниву (Втор.23:25). Но фарисеи почли это нарушением субботнего покоя, не опустив случая упрекнуть Господа за то, что Он дозволяет ученикам это делать. Чтобы защитить учеников от нарекания, Господь указывает фарисеям на случай с Давидом, передаваемый в I кн. Царств 21 гл., как Давид, убегая от Саула, пришел в священнический город Номву и просил священника Авимелеха дать ему хлебов пять или что найдется, а тот дал ему прежние хлебы предложения, которые, по закону, могли съедаться только священниками.

Сила примера в том, что, если никто не судил Давида за то, что он, мучимый голодом, ел эти хлебы, то и ученики Господа не заслуживают осуждения за то, что они, служившие Господу и не имевшие иногда даже времени, чтобы вкусить пищи, застигнутые голодом в субботу, нарушили заповедь о субботнем покое в столь незначительной степени, срывая колосья и растирая их руками. Оправдав поступок Своих учеников, Господь открывает затем источник, из которого проистекло несправедливое осуждение учеников. Это – ложное понимание требований закона Божия. Если бы фарисеи понимали, что сострадательная любовь к голодному выше преданий и обычаев обрядословных, то не осудили бы невинных, ради утоления голода срывающих колосья. Не человек создан для соблюдения субботы, а суббота дана для человека, для его пользы, а потому человек, сохранение его от смерти и истощения сил, важнее, чем закон о субботе.

Исцеление сухорукого в субботу (Мф. 12:9–14; Лк. 6:6–11)

Этим исцелением Господь вновь возбудил против Себя негодование книжников и фарисеев, видимо, повсюду сопровождавших Его с целью обличать Его в нарушении Моисеева закона. Поставив фарисеям вопрос: «кто из вас, имея одну овцу, если она в субботу упадет в яму, не возьмет ее и не вытащит?» Господь показал, что в Его очах дела милосердия важнее соблюдения закона о субботнем покое, и, что вообще, ради дел благотворения, этот покой прерывать дозволительно.

Исцеления при народе. Господь избегает огласки чудес (Мф. 12:15–21; Мк. 3:7–12)

По удалении Господа из синагоги, в которой Он исцелил сухорукого, за Ним последовало множество народа из Галилеи, Иудеи и даже из заиорданских и языческих стран, и Он совершил весьма много чудесных исцелений, запрещая, однако, разглашать о Нем. В этом св. Матфей видит исполнение пророчества Исайи гл. 42 ст. 1–4 о Возлюбленном Отроке Божием. В этом пророчестве, несомненно относящемся к Мессии, пророк прославляет кротость и смирение Христовы. Приводя это пророчество, св. Матфей хочет показать евреям, что их представления о Мессии, как о земном царе-завоевателе, который возвеличит еврейское царство и будет с внешним блеском и славою царствовать на престоле Давидовом, ложны, что ветхозаветные пророки возвещали о Мессии кротком и смиренном, Царство которого будет не от мира сего, но Который тем не менее дарует закон всем язычникам и на Имя Которого будут уповать народы.

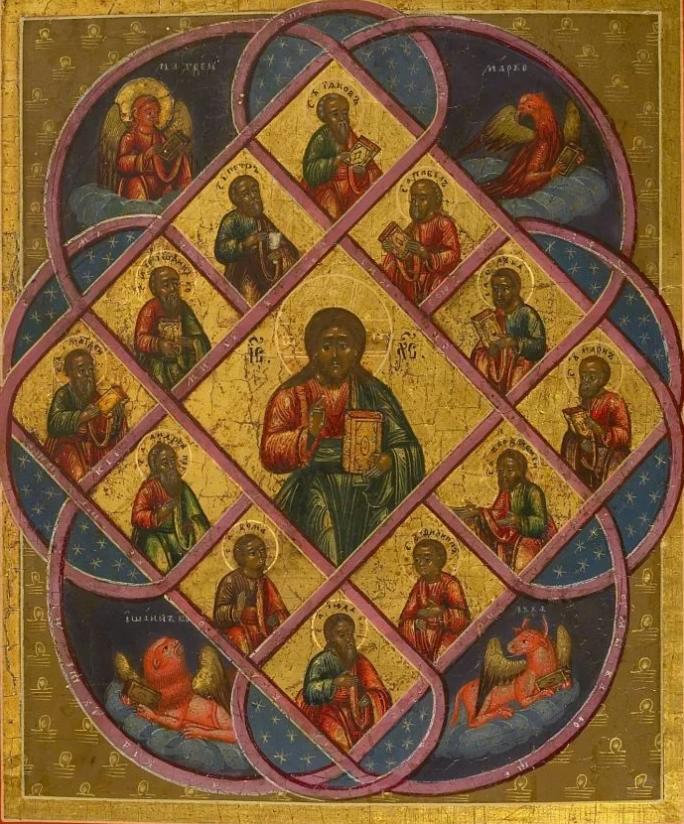

Избрание 12-ти апостолов (Мф. 10:2–4; Мк. 3:13–19 и Лк. 6:12–16)

Пробыв всю ночь в молитве, несомненно об утверждении основываемой Им Церкви, на горе, по мнению древних, на Фаворе, Господь призвал учеников Своих и избрал из них 12, чтобы они постоянно были при Нем и могли потом свидетельствовать о Нем. Это были как бы начальники новых будущих 12 колен Нового Израиля. Число 12 имеет в Священном Писании знаменательное значение, как произведение 3 и 4: Три – вечное несозданное Существо Божие, четыре – число мира – 4 страны света. Число 12 обозначает проникновение человеческого и мирового Божественным. Три первых Евангелиста и кн. Деяний дают нам список имён 12 апостолов. В этом списке замечательно то, что Апостолы разделены везде на три группы по 4 человека в каждой, причем во главе каждой группы стоят одни и те же имена и в составе каждой группы одни и те же лица. Имена Апостолов следующие:

1) Симон-Петр,

2) Андрей,

3) Иаков,

4) Иоанн,

5) Филипп,

6) Варфоломей,

7) Фома,

8) Матфей,

9) Иаков Алфеев,

10) Леввей или Фаддей, как называли Иуду Иаковлева,

11) Симон Кананит, или Зилот и

12) Иуда Искариотский.

Варфоломей это тот же, кого Ев. Иоанн называет Нафанаилом: Кананит это перевод на евр. яз. греческого слова «Зилот», что значит: «ревнитель». Так называлась еврейская партия, ревновавшая о независимости еврейского государства. Слово «Искариот» считают составленным из двух слов: «Иш» – муж и «Кариот» – название города. Самое слово «Апостол» в переводе с греческого значит «посланник», что соответствовало назначению избранных быть посланными на проповедь. Для большего успеха их проповеди Господь облек их властью исцелять болезни и изгонять бесов.

Тестовые задания по лекции

Как происходили исцеления при купели Овчей?

А) раз в некоторое время происходило возмущение воды, и исцелялся тот, кто первым погружался в купель,

Б) перед погружением больной человек должен был принести в жертву овцу на жертвеннике рядом с источником;

В) исцелялся больной, дольше других сидевший у купели;

Г) исцеления случились только при появлении рядом Иисуса Христа.

За что фарисеи осудили Христа и Его учеников, которые сорвали колосья для пропитания?

А) за то, что это было поле, посвящённое местным жителем храму и его священникам;

Б) за то, что они сорвали ещё не дозревшие колосья, что было запрещено законом;

В) за то, что колосья были сорваны в субботу,

Г) за то, что они сорвали больше еды, чем им требовалось в течение дня.

Все лекции по теологии Михаила Кожаева