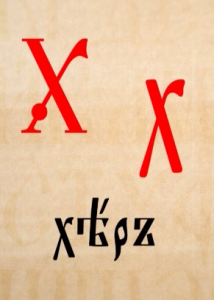

Сразу оговорюсь, что речь пойдёт вовсе не о мате, не о матерщине, которой у Достоевского, конечно же, нет. Единственный корень, который присутствует в словоформах у Фёдора Михайловича, – это «хер». Но в защиту самого этого корня скажу, что ничего матерного в нём нет (если только его туда не вкладывать специально). Ведь хер – это буква церковнославянского языка, которая означает «крест-накрест». Собственно, это запечатлено непосредственно в графическом обозначении буквы: две линии пересекаются между собой, образуя перекрестье. Не может же быть ничего скверного в херувимах, с перекрещенными крыльями.

Сразу оговорюсь, что речь пойдёт вовсе не о мате, не о матерщине, которой у Достоевского, конечно же, нет. Единственный корень, который присутствует в словоформах у Фёдора Михайловича, – это «хер». Но в защиту самого этого корня скажу, что ничего матерного в нём нет (если только его туда не вкладывать специально). Ведь хер – это буква церковнославянского языка, которая означает «крест-накрест». Собственно, это запечатлено непосредственно в графическом обозначении буквы: две линии пересекаются между собой, образуя перекрестье. Не может же быть ничего скверного в херувимах, с перекрещенными крыльями.

Да и вообще – сколько бы хулиганы во дворах ни прививали нам ругательный подтекст, мы по-прежнему продолжаем не замечать в этом корне ничего плохого. Многие мои знакомые и даже родственники, которые не ругаются в принципе, используют термин «херня» для обозначения предмета как такового, как просто «вещь», иногда с неопределённым набором признаков. И никакого матерного подтекста не вкладывают при этом вовсе. Так они и не ругаются совсем, как не ругаются люди, говорящие «вереск» или «четыре».

У Достоевского рассматриваемое слово впервые встречается в «Подростке», в форме глагола past continuous «похеривал» (как «поделывал»): «Сознаюсь, я доводил эту фантазию до таких окраин, что похеривал даже самое образование» (9, 306 – 307). Ещё через сто страниц – в деепричастии «похерив», то есть «потеряв»: «Я считал, что иначе и поступить нельзя, как похерив документ совершенно» (9, 402).

Признаться, меня поразил тот факт, что до «Подростка» корень «хер» не встречается в произведениях Достоевского ни разу, а здесь – сразу дважды. Затем снова наступает перерыв, после чего мы уже четырежды сталкиваемся с ним в «Братьях Карамазовых», причём три раза – в речи прокурора, и лишь однажды – в речи самого Достоевского, в описании появления Грушеньки в зале суда: «Вся давешняя речь г. Ракитина, всё благородство её, все выходки на крепостное право, на гражданское устройство России, – всё это уже окончательно на этот раз было похерено и уничтожено в общем мнении» (12, 205).

Это же слово прозвучало во вступлении речи прокурора Ипполита Кирилловича, когда он ужасался современным нравам: «О, без малейших гамлетовских вопросов о том: «Что будет там?», без признаков этих вопросов, как будто эта статья о духе нашем и о всём, что ждёт нас за гробом, давно похерена в их природе, похоронена и песком засыпана» (12, 217). Спустя минуту обвинитель повторяет диагноз определённой прослойки современного ему общества, восстанавливая, в частности, портрет Карамазова-отца: «Духовная сторона вся похерена, а жажда жизни чрезвычайная, свелась на то, что кроме сладострастных наслаждений он ничего в жизни и не видит, так учит и детей своих» (12, 219). Достаётся, наконец, и отпрыску Фёдора Павловича – обвиняемому Мите: «С умом довольно сильным, уже ни во что, однако, не верующим, многое, слишком уже многое в жизни отвергшим и похерившим, точь-в-точь как и родитель его» (12, 220).

Получается, «похеренность» применяется по нисходящей для характеристики сначала нравов современного общества, затем – личности отца семейства и наконец – его отпрыска, обвиняемого в убийстве. Происходит своего рода «эманация» греха от общего к частному: сперва заражается пороком общество, в нём – глава семьи, а от него уже гниют дети. Не знаю, специально ли Достоевский расставил таким образом корни «хер» в речи прокурора, но если да, то получилось очень символично.

В конце концов, такому мастеру слова, как Фёдор Михайлович, совершенно излишне браниться, в его арсенале есть куда более хлёсткие удары не в бровь, а в глаз. Так, слуга в «Братьях Карамазовых», желая оскорбить внебрачного сына своего хозяина, очень к месту припоминает тот факт, что Смердяков был зачат в бане: ««Не любит он нас с тобой, этот изверг», говорил Григорий Марфе Игнатьевне, «да и никого не любит. Ты разве человек», обращался он вдруг прямо к Смердякову, – «ты не человек, ты из банной мокроты завёлся, вот ты кто»… Смердяков, как оказалось впоследствии, никогда не мог простить ему этих слов» (11, 146).

Так что «банная мокрота» в упомянутом контексте куда острее, чем любая брань, – хоть ведро под кровосток подставляй! И в то же время хочется подчеркнуть, что речь, конечно, совсем не о мате. Может быть, для пущего эффекта так была названа настоящая глава. Но суть заключается в том, что Достоевский начинает употреблять мнимоскверные слова в наиболее поздних своих произведениях, как будто для отображения современных ему реалий требуется более вызывающая лексика. Впрочем, ещё раз подчеркну, что тема дискуссионная, а я просто поделился своими наблюдениями и размышлениями на данный счёт.