Чтение Достоевского – сродни путешествию в очаровательный край: чем больше пребываешь там, тем неожиданней понимаешь, как быстро всё заканчивается. У меня такое ощущение отчётливо проявилось на одиннадцатом томе из двенадцати. Я читал «Братьев Карамазовых», как меня будто молнией пронзило: всё, следующий том – заключительный! ты читаешь последний из ещё не прочитанных тобой романов Достоевского, больше не будет!

Чтение Достоевского – сродни путешествию в очаровательный край: чем больше пребываешь там, тем неожиданней понимаешь, как быстро всё заканчивается. У меня такое ощущение отчётливо проявилось на одиннадцатом томе из двенадцати. Я читал «Братьев Карамазовых», как меня будто молнией пронзило: всё, следующий том – заключительный! ты читаешь последний из ещё не прочитанных тобой романов Достоевского, больше не будет!

Эта мысль поразила меня. Как вспышка, она озарила моё сознание. Мы так часто говорим: целый год! И вот я за «целый год» сподобился прочесть все крупные художественные произведения Достоевского – и я прочёл всё, что он написал за свою жизнь! Да, конечно, есть тридцатитомник, со всеми письмами, «Дневником писателя», рассказами, набросками и прочим. Возможно, к ним я ещё прикоснусь. Но удивительнее то, что за какой-то год своей жизни я, если можно так выразиться (и, конечно, чисто фактически), – постиг Достоевского. А ведь можно было все его романы прочесть и быстрее, это просто у меня не было много времени. В таком случае вышло бы ещё ужаснее: ты проживаешь целую жизнь, а самые важные её результаты можно постичь в течение считанных месяцев или даже недель!

И ещё хочется сказать: что за странная вещь – жизнь. Даже, точнее сказать, время и его ощущение. Помнится, я настолько вжился в чтение Достоевского, что, вернувшись из долгой поездки часа в четыре ночи и быв принужден вставать в семь утра, я тем не менее положил для себя прочесть хотя бы пару страниц. Я посчитал специально: я успел прочесть ровно семь слов, как мне позвонили! Возможно, это упоминание, слишком напрашивающееся на удивление и сочувствие: ничего себе, всего семь слов, да ещё в четыре ночи! Но так всё и было.

Сейчас, когда я счастливее всех в мире, потому что моя любимая Катюша родила мне лучшего из первенцев, Алексея Михайловича, – все подобные восклицания отдают лишь искусственным пафосом. Сейчас прочесть семь слов без того, чтобы не покачать колыбель или коляску, – это настоящее счастье. Так что все наши невзгоды превращаются в «век золотой», когда мы начинаем по-настоящему уставать, недосыпать и испытывать прочие – на поверку, невероятно счастливые – лишения.

Но что касается произведений Фёдора Михайловича, то меня дважды настигла одна и та же странная ситуация. Только я «вчитался» в Достоевского, как достиг финала собрания его сочинений. Точно так же я работал над «Живым Достоевским» с упоением и азартом, как вдруг понял, что и это приключение подходит к концу. Просматривая оставленные заметки, я осознал, что большинство из того, что я хотел сказать, уже сказано. Из оставшихся купюр лишь немногие тянут на отдельную главу.

Так, я планировал написать целое исследование под заглавием «Достоевский и музыка». Возможно, его автором станет кто-то другой, поскольку у меня в запасниках сохранилась единственная скромная цитата из диалога Катерины Фёдоровны и лирического героя «Униженных и оскорблённых»:

Так, я планировал написать целое исследование под заглавием «Достоевский и музыка». Возможно, его автором станет кто-то другой, поскольку у меня в запасниках сохранилась единственная скромная цитата из диалога Катерины Фёдоровны и лирического героя «Униженных и оскорблённых»:

«– Вы ведь любите музыку? – спросила она, несколько успокоившись, ещё задумчивая от недавних слёз.

– Люблю, – отвечал я с некоторым удивлением.

– Если б было время, я бы вам сыграла Третий концерт Бетховена. Я его теперь играю. Там все эти чувства… точно так же, как я теперь чувствую. Так мне кажется. Но это в другой раз; а теперь надо говорить» (4, 240).

Я хотел написать главу «Достоевский и Тула». Но оказалось, что среди более или менее замечательных фактов об этом можно вспомнить лишь тот, что в деревне Чермашне Тульской губернии (куда Смердяков так просит уехать Ивана в «Братьях Карамазовых») был, по слухам, убит отец писателя своими же крестьянами. А ещё у меня в заметках сохранилась часть диалога «Записок из мёртвого дома»:

«– Одна была песня у волка, и ту перенял, туляк! – заметил другой, из мрачных, хохлацким выговором.

– Я-то, положим, туляк, – немедленно возразил Скуратов, – а вы в вашей Полтаве галушкой подавились» (3, 90).

Для главы «Достоевский и региональный компонент» откровенно маловато, да и не по делу. Разве что можно было бы притянуть за уши тему самовара, с помощью которого успокаивают мать самоубийцы в «Подростке»: «Самовар очень пригодился, и вообще самовар есть самая необходимая русская вещь, именно во всех катастрофах и несчастиях, особенно ужасных, внезапных и эксцентрических» (9, 390).

Но и в данном случае строить концепции на чужом горе ни к чему, да и самовар ведь не только в Туле бывает, пускай она и есть его родина. Рассуждать же о Петербурге Достоевского и вовсе смешно: столько исследований посвящено этому вопросу, что мои заметки едва ли бы подошли для черновика школьного сочинения. К тому же у меня сохранилась единственная заметка Фёдора Михайловича – страшная, таинственная, зато очень поэтичная – о петербургском утре, «гнилом, сыром и туманном»: «А что, как разлетится этот туман и уйдёт кверху, не уйдёт ли с ним вместе и весь этот гнилой, склизлый город, подымется с туманом и исчезнет как дым, и останется прежнее финское болото» (9, 353). Мне кажется, тема иллюзорности города на Неве будет прекрасно продолжена в «Петербурге» Андрея Белого.

Вообще, Достоевский, как бы это банально ни прозвучало, разносторонне образованный и чрезвычайно много знающий человек. Я даже хотел написать главу «Достоевский и культурное разнообразие», настолько много потрясающих вещей упоминается писателем на самые разные темы. Так, в «Селе Степанчикове и его обитателях» упоминается кайеннский перец: «Вы думали, что я жажду вашего золота, тогда как я питал одни райские чувства составить ваше благополучие… вот почему ваш сахар, ваши конфеты были для меня кайеннским перцем, а не конфетами» (2, 239).

Чтобы понимать, насколько горьки были для главного героя конфеты его благодетеля, достаточно уточнить, что кайеннский перец – очень острый. От 30 до 50 тысяч единиц по шкале Сковилла, или, чтобы было понятнее, в десять раз острее перечного соуса «Табаско». В годы Великой Отечественной измельчённый перец запечатывали в баночки из-под фотоплёнки и давали солдатам, чтобы они прыскали им в морды немецких собак. И – да, кайеннский перец добывается в той же части Южной Америки, во Французской Гвиане, давшей имя Porsche Cayenne. Так что в некотором смысле Достоевский знал о Кайенне.

Чтобы понимать, насколько горьки были для главного героя конфеты его благодетеля, достаточно уточнить, что кайеннский перец – очень острый. От 30 до 50 тысяч единиц по шкале Сковилла, или, чтобы было понятнее, в десять раз острее перечного соуса «Табаско». В годы Великой Отечественной измельчённый перец запечатывали в баночки из-под фотоплёнки и давали солдатам, чтобы они прыскали им в морды немецких собак. И – да, кайеннский перец добывается в той же части Южной Америки, во Французской Гвиане, давшей имя Porsche Cayenne. Так что в некотором смысле Достоевский знал о Кайенне.

Слышали такую украинскую группу, как «Вопли Видоплясова»? Так знайте, что название придумал… да, Достоевский! В том же «Селе Степанчикове и его обитателях» Видоплясов – это крепостной, который свои жалобы к жизни и миру в целом собрал в специальную тетрадочку, которую и озаглавил «воплями»: «Я увидел на столике, перед кроватью, лист почтовой бумаги, великолепно исписанный разными шрифтами, отделанный гирляндами, парафами и росчерками. Заглавные буквы и гирлянды разрисованы были разными красками. Всё вместе составляло премиленькую каллиграфическую работу. С первых слов, прочитанных мною, я понял, что это было просительное письмо, адресованное ко мне, и в котором я именовался «просвещённым благодетелем». В заглавии стояло: «Вопли Видоплясова». Сколько я ни напрягал внимания, стараясь хоть сколько-нибудь понять из написанного, – все труды мои остались тщетными: это был самый напыщенный вздор, писанный высоким лакейским слогом» (2, 247).

Слышали такую украинскую группу, как «Вопли Видоплясова»? Так знайте, что название придумал… да, Достоевский! В том же «Селе Степанчикове и его обитателях» Видоплясов – это крепостной, который свои жалобы к жизни и миру в целом собрал в специальную тетрадочку, которую и озаглавил «воплями»: «Я увидел на столике, перед кроватью, лист почтовой бумаги, великолепно исписанный разными шрифтами, отделанный гирляндами, парафами и росчерками. Заглавные буквы и гирлянды разрисованы были разными красками. Всё вместе составляло премиленькую каллиграфическую работу. С первых слов, прочитанных мною, я понял, что это было просительное письмо, адресованное ко мне, и в котором я именовался «просвещённым благодетелем». В заглавии стояло: «Вопли Видоплясова». Сколько я ни напрягал внимания, стараясь хоть сколько-нибудь понять из написанного, – все труды мои остались тщетными: это был самый напыщенный вздор, писанный высоким лакейским слогом» (2, 247).

А всего пять страниц спустя упоминается малоизвестная современному читателю Гретна-Грин. Не зная подоплёки, можно подумать, что это название английской романической истории: «Дело в сущности очень простое, – начал Мизинчиков. – Я, видите ли, хочу увезти Татьяну Ивановну и жениться на ней; словом, будет нечто похожее на Гретна-Грин, – понимаете?» (2, 252).

Но всё становится на свои места, когда читаешь примечание к данному эпизоду (2, 548): «Гретна-Грин – деревня на границе Англии и Шотландии, где можно было обвенчаться без соблюдения церковных формальностей». Начиная с 1753 года, пары младше 21 года могли обвенчаться в Англии только с согласия родителей. Зато в Шотландии, как и раньше, юноши могли жениться без родительского благословения с 14 лет, а девушки – с 12-ти. И шотландская деревня Гретна-Грин была ближайшим пунктом по пути из Лондона, в связи с чем и стала популярным местом бракосочетаний. Интересно, что даже сегодня в 9 из 10 свадеб молодожёны, заключающие брак в Гретна-Грин, не являются жителями Шотландии.

Но всё становится на свои места, когда читаешь примечание к данному эпизоду (2, 548): «Гретна-Грин – деревня на границе Англии и Шотландии, где можно было обвенчаться без соблюдения церковных формальностей». Начиная с 1753 года, пары младше 21 года могли обвенчаться в Англии только с согласия родителей. Зато в Шотландии, как и раньше, юноши могли жениться без родительского благословения с 14 лет, а девушки – с 12-ти. И шотландская деревня Гретна-Грин была ближайшим пунктом по пути из Лондона, в связи с чем и стала популярным местом бракосочетаний. Интересно, что даже сегодня в 9 из 10 свадеб молодожёны, заключающие брак в Гретна-Грин, не являются жителями Шотландии.

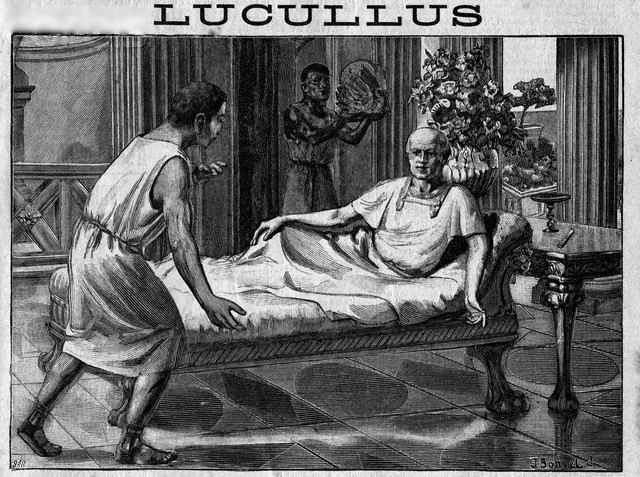

И заметьте, все эти упоминания, – которые зачастую можно просто проскользнуть, пробежать глазами, – содержатся в «Селе Степанчикове и его обитателях». Чтобы довершить удивление по этому поводу, следует указать на упоминание Лукулла – деятеля, сегодня тоже не очень хорошо знакомого: «Фома Фомич мог делать в этом смиренном доме всё, что ему вздумается. И чего-чего он не наделал в эти семь лет! Даже нельзя себе представить, до каких необузданных фантазий доходила иногда его пресыщенная праздная душа в изобретении самых утончённых, нравственно-лукулловских капризов» (2, 341).

Во времена Достоевского выражение «нравственно-лукулловские капризы» было понятным. Равно как и словосочетание «лукуллов пир». Интересно, что имя Лукулла трижды встречается в «Графе Монте-Кристо» Александра Дюма-отца. В главе «Обед» граф потчует гостей редкими рыбами, выловленными в Волге и доставленными к столу живыми. И заявляет, что превзошёл Лукулла в утончённых излишествах.

Лукулл – древнеримский полководец (118 – 56 гг. до Р.Х.), известный своими богатствами. Его имя стало нарицательным для обозначения человека, утопающего в роскоши, пресыщенного жизнью и ищущего особо изысканных удовольствий. В пословицу вошло выражение «лукуллов пир» – роскошное и изысканное пиршество. На вечеринках у Лукулла гостям подавались павлины с острова Самос, рябчики из Азии, журавли из Греции, устрицы из южной Италии и финики из северной Африки. Особым шиком у Лукулла считалось подать к столу блюдо из соловьиных язычков, на которое уходили тысячи убитых птиц.

Однако не торопитесь насылать на Лукулла проклятия за геноцид соловьёв. Помимо расправ над животными, он сделал одно безусловно важное дело – привёз из Азии вишню! Так что если бы не Лукулл, мы бы с вами, возможно, не познакомились с вишнёвым деревом и жили бы несладко. А Достоевскому пришлось бы подбирать иного гурмана для характеристики капризов Фомы Фомича. Однако всё в нашей жизни неслучайно.

Одним словом, в романах Достоевского так много удивительных и разнообразных упоминаний, таящихся зачастую между строк, что для их освещения потребовалось бы написать десятки разных заметок. В контексте настоящего исследования это вряд ли осуществимо. Зато можно осветить несколько важных тем, которые пока оставались вне нашего изучения.