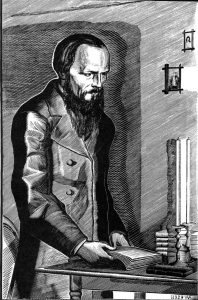

Как часто на занятиях по литературе в школе мы сталкиваемся с необходимостью зачитать или пересказать портрет того или иного героя. Лет столько-то, рост такой-то, одет был в то-то. Получается нечто среднее между физиометрическими данными и свидетельскими показаниями. Конечно, Достоевский тоже в своих произведениях приводит описания внешности героев. Но для Фёдора Михайловича куда важнее, если можно так выразиться, душевный портрет.

Задача эта представляется более сложной, ведь внешность человека в выбранный момент времени статична, а душевное состояние – динамично. Это всё равно что описывать солнце: с одной стороны, миллиарды лет горящий и светящийся огромный шар, а с другой – ежемикросекундные взрывы, превращения элементов, мощнейшие магнитные бури и, в целом говоря, приличная свалка. И в то же время за постоянными изменениями стоит столь же постоянное солнце, которое человечество наблюдает тысячелетиями.

Уникальность Достоевского-портретиста в том, что он в каждом герое видит особое солнце и указывает на многочисленные составные части, которые тянут его в разные стороны. Наиболее яркий пример в данном случае, должно быть, Митя Карамазов. Если все его душевные части извлечь поодиночке и вселить в десяток различных тел – получится десять неповторимых человек. Один – патологический преступник, второй – страстный любовник, третий – примерный семьянин, четвёртый – лихой военный и так далее. Но все вместе они не могут ужиться и тянут единого героя в разные стороны, отчего он и страдает.

Уникальность Достоевского-портретиста в том, что он в каждом герое видит особое солнце и указывает на многочисленные составные части, которые тянут его в разные стороны. Наиболее яркий пример в данном случае, должно быть, Митя Карамазов. Если все его душевные части извлечь поодиночке и вселить в десяток различных тел – получится десять неповторимых человек. Один – патологический преступник, второй – страстный любовник, третий – примерный семьянин, четвёртый – лихой военный и так далее. Но все вместе они не могут ужиться и тянут единого героя в разные стороны, отчего он и страдает.

Достоевский прекрасно понимает ограниченность литературы, её тщету с помощью слова описать ощущения, чувства, пролетающие десятками в секунду цепочки мыслей вперемежку с воспоминаниями – одним словом, нечто, изначально не могущее уместиться в слова. Об этом Фёдор Михайлович прекрасно выразился в «Подростке»: «Рассказывать иные вещи почти невозможно. Именно те идеи, которые всех проще, всех яснее, – именно те-то и трудно понять. Если б Колумб перед открытием Америки стал рассказывать свою идею другим, я убеждён, что его бы ужасно долго не поняли. Да и не понимали же» (9, 292).

Сам Достоевский, оставаясь всё же писателем, а не живописцем и не музыкантом, преодолевал неисправимый разрыв между словом и вызываемым им представлением удивительным образом. Он словно бы создал собственные каноны, по которым представлял своих героев не типичными для литературы описаниями, а подчас еле заметными штрихами, характерными деталями, обрывочными сведениями о мотивах их поступков.

В этом смысле Достоевского можно назвать иконописцем от литературы. Конечно, с учётом того, что он повествует не о святых, а о простых смертных, как о добродетельных, так и порочных типах. Но он пишет образы, иконы людей, а не портреты. Видимая сторона в этих образах, конечно, присутствует, но не так важна внешность князя Мышкина, хотя и она играет огромную роль, – как его мысли, рассуждения, поступки, надрывные метания.

В этом смысле Достоевского можно назвать иконописцем от литературы. Конечно, с учётом того, что он повествует не о святых, а о простых смертных, как о добродетельных, так и порочных типах. Но он пишет образы, иконы людей, а не портреты. Видимая сторона в этих образах, конечно, присутствует, но не так важна внешность князя Мышкина, хотя и она играет огромную роль, – как его мысли, рассуждения, поступки, надрывные метания.

Церковная терминология отнюдь не случайна в данных рассуждениях. Сам Фёдор Михайлович заметно тяготеет к житийному жанру в последние годы своего творчества, особенно в сюжетной линии старца Зосимы в «Братьях Карамазовых». Но и в других его произведениях чрезвычайно сильна буквально святоотеческая афористичность, особенно при описании различных духовных закономерностей или разнообразных явлений душевной жизни человека. Вчитайтесь в следующие афоризмы и наблюдения Достоевского, чтобы понять, сколь глубокий он знаток душ:

— «Время – самый лучший разрешитель!» (4, 162)

— «Адвокат – нанятая совесть» (10, 194)

— «Из подростков созидаются поколения» (10, 379)

В других, более пространных наблюдениях Достоевского заключены многие парадоксы человеческого существа. В одном из диалогов с князем Мышкиным Аглая признаётся в желании похвалы при обдумывании самоубийства – как часто приходят в голову подобные мысли в отроческом возрасте: «…знаете ли, что я сама раз тридцать, ещё даже когда тринадцатилетнею девочкой была, думала отравиться, и всё это написать в письме к родителям, и тоже думала, как я буду в гробу лежать, и все будут надо мною плакать, а себя обвинять, что были со мной такие жестокие…» (7, 114).

В других, более пространных наблюдениях Достоевского заключены многие парадоксы человеческого существа. В одном из диалогов с князем Мышкиным Аглая признаётся в желании похвалы при обдумывании самоубийства – как часто приходят в голову подобные мысли в отроческом возрасте: «…знаете ли, что я сама раз тридцать, ещё даже когда тринадцатилетнею девочкой была, думала отравиться, и всё это написать в письме к родителям, и тоже думала, как я буду в гробу лежать, и все будут надо мною плакать, а себя обвинять, что были со мной такие жестокие…» (7, 114).

Невольно мне на память приходит разговор Лизы и Эраста Фандорина в акунинском «Азазеле», где девушка признаётся в схожих фантазиях и даже припоминает «Бедную Лизу» Карамзина. Достоевского вряд ли можно причислить к романтизму в русской литературе, но в указанном фрагменте Фёдор Михайлович делает реверанс в сторону Карамзина. Зато более очевидно, как перенимает многие стилистические черты Достоевского наш современник – Борис Акунин. Но речь об этом ещё впереди. Равно как и о Лизе – столь знаменательном для классика имени, которое незримо связало Карамзина, Достоевского и Акунина…

Невольно мне на память приходит разговор Лизы и Эраста Фандорина в акунинском «Азазеле», где девушка признаётся в схожих фантазиях и даже припоминает «Бедную Лизу» Карамзина. Достоевского вряд ли можно причислить к романтизму в русской литературе, но в указанном фрагменте Фёдор Михайлович делает реверанс в сторону Карамзина. Зато более очевидно, как перенимает многие стилистические черты Достоевского наш современник – Борис Акунин. Но речь об этом ещё впереди. Равно как и о Лизе – столь знаменательном для классика имени, которое незримо связало Карамзина, Достоевского и Акунина…

Фёдор Михайлович, как художник слова, использует как широкие мазки, так и тонкие штрихи, которые при внимательном прочтении открывают потрясающую красоту речи и точность описаний тех или иных человеческих качеств. Например:

Наивность: «Он был не по летам наивен и почти ничего не понимал из действительной жизни; впрочем, и в сорок лет ничего бы, кажется, в ней не узнал. Такие люди как бы осуждены на вечное несовершеннолетие» (4, 47).

Симпатия: «…а ведь так всегда бывает, что вот если сначала человек не понравится, то уж это почти признак, что он непременно понравится потом» (4, 132).

Остроумие: «Остроумие, по-моему, великолепная вещь; это, так сказать, краса природы и утешение жизни» (Порфирий Петрович) (5, 331).

Развязность: «…вскричал он со своею всегдашнею милою развязностию, иногда дерзкою, но никогда не оскорблявшею, которую я так в нём любил и за которую так его ненавидел» (7, 89).

Глупость и дерзость: «Глупость и дерзость, соединяясь вместе, – великая сила» (10, 261).

Цинизм гибели: «На лестнице он вспомнил, что оставляет все вещи так, в обойной дыре, – «а тут, пожалуй, нарочно без него обыск», – вспомнил и остановился. Но такое отчаяние и такой, если можно сказать, цинизм гибели вдруг овладели им, что он махнул рукой и пошёл дальше» (5, 92 – 93).

В Достоевском удивительным образом соединяется поэт и умудрённый опытом человек, знающий законы человеческого общежития во всём его подчасном цинизме и жёсткости. «Я ведь уступчив и мягок, как тесто» (4, 246), – признаётся герой в «Униженных и оскорблённых», и в этой метафоре чувствуется глубокая, утончённая поэзия слова. Но спустя несколько страниц Валковский выдаёт весьма циничный пассаж о светских приличиях, изобретённых исключительно для комфорта бессовестных:

«Вот почему, говоря в скобках, так хороши наши светские условия и приличия. В них глубокая мысль – не скажу, нравственная, но просто предохранительная, комфортная, что, разумеется, ещё лучше, потому что нравственность в сущности тот же комфорт, то есть изобретена единственно для комфорта» (4, 252).

«Вот почему, говоря в скобках, так хороши наши светские условия и приличия. В них глубокая мысль – не скажу, нравственная, но просто предохранительная, комфортная, что, разумеется, ещё лучше, потому что нравственность в сущности тот же комфорт, то есть изобретена единственно для комфорта» (4, 252).

Достоевский вообще много говорит о тяготах жизни, о том, как невыносимо иногда жить среди людей, как можно претерпевать унижения, даже будучи хорошим человеком. «Великодушие молодёжи прелестно, но – гроша не стоит, – с печалью признаётся Фёдор Михайлович в повести «Кроткая». – Почему не стоит? Потому что дёшево ей достаётся, получилось не живши, всё это, так сказать, «первые впечатления бытия», а вот посмотрим-ка вас на труде! Дешёвое великодушие всегда легко, и даже отдать жизнь – и это дёшево, потому что тут только кровь кипит и сил избыток, красоты страстно хочется! Нет, возьмите-ка подвиг великодушия трудный, тихий, неслышный, без блеску, с клеветой, где много жертвы и ни капли славы, – где вы, сияющий человек, пред всеми выставлены подлецом, тогда как вы честнее всех людей на земле, – ну-тка, попробуйте-ка этот подвиг, нет-с, откажетесь!» (12, 475).

Жить не по лжи – великий подвиг, констатирует Достоевский. Куда проще казаться добродетельным, чем быть им на самом деле. Цинизм светского общества – не только современного писателю, но и, пожалуй, любой эпохи – заключается в том, что люди изобретают правила и условности, позволяющие им сохранять вид добропорядочных людей. Быть на самом деле злословными, завиствующими, даже порочными – но иметь статус приличного человека или семейства.

Во многих произведениях Достоевского прорисованы персонажи, которые взвалили на себя жестяную броню светских приличий и чрезвычайно боятся хотя бы на полшага заступить за черту общепринятого и восхваляемого в их среде. Таковы, в целом, Епанчины, при всей их реальной добродетельности и искренности. Таков, например, Вельчанинов из «Вечного мужа», который «великолепно изучил искусство болтать в светском обществе, то есть искусство казаться совершенно простодушным и показывать в то же время вид, что и слушателей своих считает за таких же простодушных, как сам, людей» (12, 403). Для последнего правила «хорошего общества» есть непререкаемый авторитет и мотиватор во взглядах, суждениях и поступках.

Персонажи, не принимающую данную систему координат, заметно выбиваются в обществе «из ряда вон». Таков князь Мышкин, которого всё же принимают до поры до времени из-за дальнего родства, титула, богатства и душевности. Пусть «через край», слишком наивной, детской душевности, но условно приемлемой в некоторых кругах. Людей «низшего сорта» не принимают и сторонятся. Чахоточного Ипполита любит едва ли не один князь, но озлобленность больного уже превышают всякую меру.

Персонажи, не принимающую данную систему координат, заметно выбиваются в обществе «из ряда вон». Таков князь Мышкин, которого всё же принимают до поры до времени из-за дальнего родства, титула, богатства и душевности. Пусть «через край», слишком наивной, детской душевности, но условно приемлемой в некоторых кругах. Людей «низшего сорта» не принимают и сторонятся. Чахоточного Ипполита любит едва ли не один князь, но озлобленность больного уже превышают всякую меру.

«Я знал одного бедняка, – признаётся в своей исповеди Ипполит, – про которого мне потом рассказывали, что он умер с голоду, и, помню, это вывело меня из себя: если бы можно было этого бедняка оживить, я бы, кажется, казнил его» (7, 78). В данном случае Ипполит злится на бедняка за то, что тот, имея здоровье, не смог найти себе пропитания. Вот если бы он сам был здоров… От этого и крайняя озлобленность на окружающих и на весь мир. «Пройдите мимо нас и простите нам наше счастье!» (7, 214) – даже восклицает князь Мышкин, отвечая на вопрос Ипполита, как тому поступить с остающимися в живых.

«Я знал одного бедняка, – признаётся в своей исповеди Ипполит, – про которого мне потом рассказывали, что он умер с голоду, и, помню, это вывело меня из себя: если бы можно было этого бедняка оживить, я бы, кажется, казнил его» (7, 78). В данном случае Ипполит злится на бедняка за то, что тот, имея здоровье, не смог найти себе пропитания. Вот если бы он сам был здоров… От этого и крайняя озлобленность на окружающих и на весь мир. «Пройдите мимо нас и простите нам наше счастье!» (7, 214) – даже восклицает князь Мышкин, отвечая на вопрос Ипполита, как тому поступить с остающимися в живых.

Злость современного человека князь Мышкин склонен видеть в отсутствии простоты, в многосоставности идей и устремлений. Сравнивая нынешний период с предыдущими, князь замечает: «Тогдашние люди (клянусь вам, меня это всегда поражало) совсем точно и не те люди были, как мы теперь, не то племя было, какое теперь, в наш век, право, точно порода другая… Тогда люди были как-то об одной идее, а теперь нервнее, развитее, сенситивнее, как-то о двух, о трёх идеях зараз… теперешний человек шире, – и, клянусь, это-то и мешает ему быть таким односоставным человеком, как в тех веках…» (7, 214). Оттого и звучит в «Братьях Карамазовых» ставшая крылатой фраза «Широк человек, я бы сузил».

Возвращаясь к Аглае Епанчиной и её беседах с князем Мышкиным, можно вскрыть ещё одну особенность Достоевского-иконописца. Или Достоевского-портретиста, чтобы не сбивать читателя с толку. Фёдор Михайлович представляет героя с его собственной идеологической базой, неповторимым мировоззрением – одним из множества срезов, тех углов зрения, под которыми можно смотреть на мир. В разности этих «срезов» и пробивается искра межличностного взаимодействия – любви, конфликта, предательства, прощения и многого другого.

«У вас нежности нет: одна правда, стало быть – несправедливо» (7, 114) – восклицает в пылу негодования Аглая, обращаясь к князю Мышкину. «Постоянная правда» Льва Николаевича для многих видится проблемой. Его мировоззрение – казалось бы, самое прямое из всех возможных – оказывается несовместимым с мировоззрениями большинства участников человеческого общежития.

Мне вспоминается фильм «Дорога перемен», в котором второстепенный герой, клинический больной, говорит всем правду по примеру Сократа. За что во многом и продолжает проходить лечение в психиатрической больнице. Так вот Мышкин, без сомнений, превосходит этого персонажа, поскольку после всей правды пытается ещё выпутаться сам и выпутать других из возникающего клубка противоречий. Также мне приходит на память интервью Гребенщикова о человеке, который один день говорил только правду, и как это оказалось сложно. Князь Мышкин и этого человека превосходит, поскольку идёт до конца. Даже с учётом того, что конец для него – припадок.

Мне вспоминается фильм «Дорога перемен», в котором второстепенный герой, клинический больной, говорит всем правду по примеру Сократа. За что во многом и продолжает проходить лечение в психиатрической больнице. Так вот Мышкин, без сомнений, превосходит этого персонажа, поскольку после всей правды пытается ещё выпутаться сам и выпутать других из возникающего клубка противоречий. Также мне приходит на память интервью Гребенщикова о человеке, который один день говорил только правду, и как это оказалось сложно. Князь Мышкин и этого человека превосходит, поскольку идёт до конца. Даже с учётом того, что конец для него – припадок.

Поэт страдания, писатель человеческих исканий, мучений и пороков – так много было сказано о Достоевском с этой точки зрения, что невольно задаёшься вопросом о душевном здоровье классика. Да, всем известно, что он страдал эпилепсией. Но речь в данном случае о другом. Есть люди с подвижной, мобильной психикой, склонные воспринимать мир через призму вины, преступления и морального наказания за него.

Помнится, я общался с моей будущей тогда супругой по поводу «Преступления и наказания» и сказал, что читал роман давно. А теперь перечитываю и удивляюсь, что само преступление совершилось уже на семьдесят пятой странице, а всего их в томе шестьсот. И упомянул, что моральное терзание есть гораздо большее наказание, чем формальное, уголовное. На что Катя мне ответила примерно следующим замечанием: «Вот как человек мозг себе накручивает…».

Но что если действительно терзания постоянно описываемые – могут подрывать собственное душевное равновесие?