Книга Исход. Скиния Завета

Ски́ния – походный храм, созданный сынами Израиля по повелению Божию после заключении Синайского Завета. Другие названия: «скиния собрания» (Исх.40:34), «скиния откровения» (Числ.9:15), «дом Господа» (Исх.34:26).

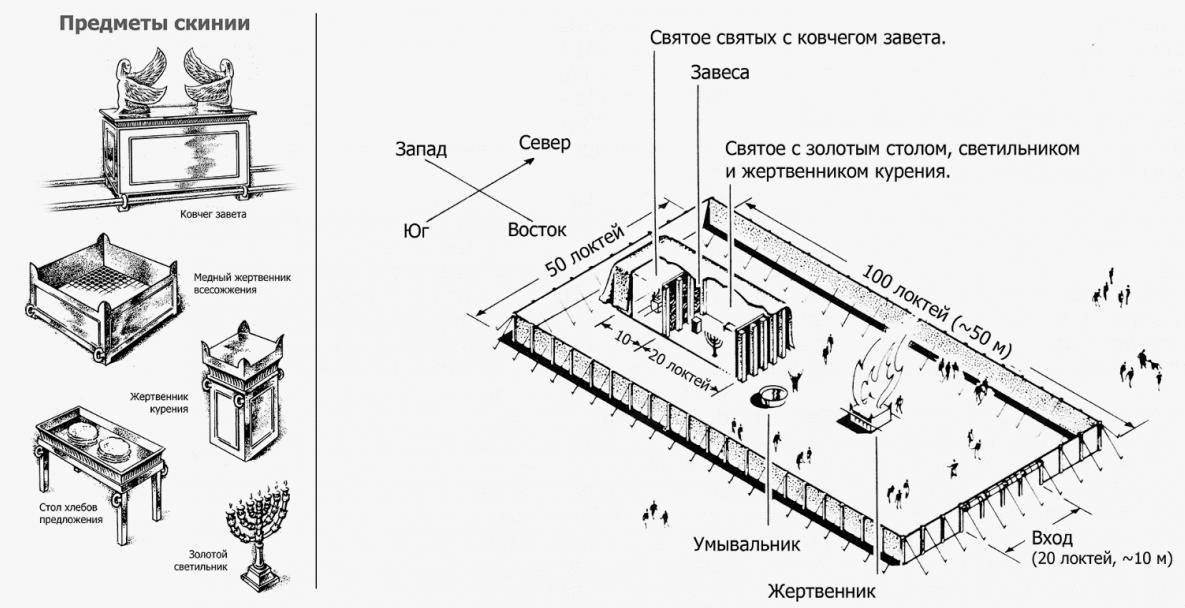

В собранном виде Скиния представляла собой палатку или шатер, длиной в 30 локтей, шириной в 10 и столько же в высоту. Она состояла из двух отделений, большего и меньшего, разграниченных тяжелой завесой «из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и крученого виссона», с изображением херувимов. При этом завеса покоилась на четырех деревянных, обложенных золотом столбах, утвержденных на серебряных основаниях (Исх.26:31-32). Большее отделение, а его протяженность составляла 20 локтей, начиналось сразу же за входом и упиралось в завесу. Оно именовалось «Святилищем» («Святым Местом»), а меньшее располагалось сразу за большим и называлось «Святое Святых».

Внутреннее пространство Святого Святых представляло собой форму куба с длиною ребра в 10 локтей. Это было главным и наиболее сокровенным помещением Скинии, предназначавшемся для хранения ковчега завета. В Святое Святых мог входить только первосвященник и только один раз в году: в День Очищения, с жертвенной кровью.

В Святом Месте (или Святилище) располагались: стол для хлебов предложения, жертвенник курения и светильник. Туда входили священники для совершения надлежащих обрядов.

Опорный каркас Скинии составляли брусья, изготовленные из дерева ситтим, покрытые золотом. Каждый брус устанавливался вертикально на два серебряных подножия, и все они вместе фиксировались поперечинами – позлащенными шестами, пропущенными через золотые кольца, прикрепленные к брусьям. Северная и южная стороны шатра состояли из двадцати стоек каждая. Шесть стоек составляли западную стену, по углам которой дополнительно устанавливались ещё две – для скрепления смыкающихся стен (Исх.26:15-29). Вход в Скинию был со стороны востока. В случае необходимости вся эта конструкция демонтировалась, переносилась и вновь собиралась специально предназначенными для этих целей людьми.

Покров Скинии состоял из четырех слоев. Внутренний был изготовлен «из десяти покрывал крученого виссона и из голубой, пурпуровой и червленой шерсти», с изображением херувимов (Исх.26:1). Второй, более грубый слой состоял из одиннадцати покрывал из козьей шерсти (Исх.26:7). Два внешних слоя составляли: покров «из кож бараньих красных и еще покров верхний из кож синих» (Исх.26:14). Вход в Скинию укрывался завесой, сделанной из того же материала, что и внутренний покров. Для её крепления устанавливалось пять позлащенных столбов на медных подножиях (Исх.26:26-37).

Скиния была окружена прямоугольным двором, длина которого составляла 100 локтей, а ширина – 50. По периметру двор ограждался завесой, высотой в 5 локтей, растянутой на столбах (Исх.27:18). На дворе располагался жертвенник всесожжения и умывальница.

Сколько времени просуществовала скиния, созданная при Моисее, сказать трудно. В правление Саула по крайней мере часть священных предметов, которые надлежало хранить именно в Скинии, находились в Номве (1Цар.21:1-6). О Давиде же сообщается, что он соорудил новую Скинию: «И принесли ковчег Божий, и поставили его среди скинии, которую устроил для него Давид» (1Пар.16:1). А уже при его сыне, Соломоне, был воздвигнут величественный каменный Храм.

Значение Скинии для еврейского народа трудно переоценить. Помимо того, что она служила объединяющим фактором, она была видимым знаком водительства Божия, местом Его особого присутствия, местом где Бог открывался Своему народу: «В тот день, когда поставлена была скиния, облако покрыло скинию откровения, и с вечера над скиниею как бы огонь виден был до самого утра. Так было и всегда: облако покрывало ее [днем] и подобие огня ночью. И когда облако поднималось от скинии, тогда сыны Израилевы отправлялись в путь, и на месте, где останавливалось облако, там останавливались станом сыны Израилевы» (Числ.9:15-17).

Скиния завета во время передвижения иудеев

Во время странствования евреев по пустыне Скиния всегда размещалась в центре походного стана.

В Священном Писании содержится подробное описание Скинии вплоть до мельчайших деталей, отмечается, что люди, исполнившие при её создании главные роли, Веселеил и Аголиав, были назначены Самим Богом и получили на то особое благословение (Исх.31:1-11). Этим подчеркивается, что Скиния соответствовала Божьим предначертаниям о ней даже и формально: «И поставь скинию по образцу, который показан тебе на горе» (Исх.26:30).

Аллегорически Скиния служила прообразом Церкви Христовой. Обращенностью её входа к Востоку указывалось, что ветхозаветная Церковь только ожидала явления Солнца Правды – Христа: «Сим Дух Святый показывает, что еще не открыт путь во святилище, доколе стоит прежняя скиния. Она есть образ настоящего времени, в которое приносятся дары и жертвы, не могущие сделать в совести совершенным приносящего, и которые с яствами и питиями, и различными омовениями и обрядами, относящимися до плоти, установлены были только до времени исправления. Но Христос, Первосвященник будущих благ, придя с большею и совершеннейшею скиниею, нерукотворенною, то есть не такового устроения, и не с кровью козлов и тельцов, но со Своею Кровию, однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление» (Евр.9:8-12).

В рамках более развёрнутого аллегорического толкования можно сказать, что Святилище служило прообразом Церкви Божьей на земле, а Святое Святых символизировало Небо. Опять же, будучи местом особого Божественного присутствия, Скиния прообразовала собой Божью Матерь, носившую в утробе Единородного Сына. Наконец, Скиния прообразовала Спасителя, под покровом плоти Которого скрывалось Божество.

И написал Моисей все слова Господни и, встав рано поутру, поставил под горою жертвенник и двенадцать камней, по числу двенадцати колен Израилевых… (Исх. 24, 4)

Вписав в Тору «все слова Господни», т. е. все ее содержание от начала до прочитанного нами стиха, Моисей построил жертвенник, воздвигнув рядом с ним двенадцать «камней», а точнее памятников, стел, вертикально стоящих обелисков (др.-евр. מצבה ‹мацева́›, переведенное здесь как «камень», происходит от глагола יצב ‹йаца́в› — «стоять»). Такое соседство двенадцати «камней» с жертвенником символизировало объединение всех двенадцати колен Израиля в поклонении Господу, их твердость в вере, незыблемую, как камень, и их готовность к жертвенной жизни во имя Божье.

…И послал юношей из сынов Израилевых, и принесли они всесожжения, и заклали тельцов в мирную жертву Господу (Исх. 24, 5).

Жертвоприношение было совершено по древнейшему обычаю, известному еще со времен патриархов (ср. Быт. 4, 4; 12, 7–8; 13, 18; 28, 18; 33, 20; 46, 1), а совершали его, по-видимому, первородные сыновья, которые по Закону посвящались Господу (Исх. 13, 2), поскольку колено Левиино еще не было призвано к священнослужению (ср. Числ. 3, 5–9; 8, 5–16).

Моисей, взяв половину крови, влил в чаши, а другою половиною окропил жертвенник; И взял книгу завета, и прочитал вслух народу, и сказали они: все, что сказал Господь, сделаем и будем послушны. И взял Моисей крови, и окропил народ, говоря: вот кровь завета, который Господь заключил с вами о всех словах сих (Исх. 24, 6–8).

Посвятительно-очистительный обряд закреплял заключение завета между Господом и народом, условия же завета оговаривались в книге Торы («книге завета») в том ее виде, в котором она уже существовала к тому времени (ср. ст. 4).

Возникает вопрос: что же именно было показано Моисею на горе? По какому «образцу» создавал он священную Скинию? Для ответа вчитаемся внимательно в описание того, что же узрел Моисей, поднявшись на гору Синай:

Потом взошли Моисей и Аарон, Надав и Авиуд и семьдесят из старейшин Израилевых. И видели Бога Израилева; и под ногами Его нечто подобное работе из чистого сапфира и, как самое небо, ясное. И Он не простер руки Своей на избранных из сынов Израилевых: они видели Бога, и ели, и пили (Исх. 24, 9–11).

Как сказано во многих местах Писания, Бог невидим, вездесущ и не имеет пространственно ограниченного образа. Вспомним также, что создан человек именно «по образу Божьему» (Быт. 1, 27). Мы уже знаем, что речь в данном месте Книги Бытия идет не о внешнем «образе», но о духовном образце внутреннего мира человека, и образец этот заключается в таких свойствах Божественной Сущности, как творчество, разум, память, могущество и т. д. Итак, на горе Синай Моисей и бывшие с ним руководители народа видели тот «прообраз», по которому был сотворен человек. Поскольку же Скиния с ее сосудами должна была стать как бы проекцией образца, который показан на горе Моисею (Исх. 25, 40), мы приходим к выводу, что устройство Скинии было призвано отображать внутренний мир человека, символизировать его духовное «устройство».

Проблема теофании – явления Бога

Здесь появляется словосочетание «слава Господня», означающее чудесное, непостижимое откровение Божье и одновременно указывающее на способ Его общения с тварным миром. Более детально описана «слава Господня» в видении Иезекииля (Иез. 1, 4–28; 2, 1), где она представлена в окружении херувимов, «животных» (חיות ‹хайо́т›) и «колес» (אופנים ‹офани́м›) — существ различных ангельских рангов. Ту же «славу» созерцал и Даниил, описавший суд Божий:

Видел я, наконец, что поставлены были престолы и воссел Ветхий днями; одеяние на Нем было бело, как снег, и волосы главы Его — как чистая во́лна; престол Его — как пламя огня, колеса Его — пылающий огонь (Дан. 7, 9).

Первомученик Стефан лицезрел в небесах Иисуса Христа, стоящего «одесную», т. е. справа, от «славы Божьей» (Деян. 7, 55). О таком «явлении славы» говорится при первом ее упоминании в Библии:

И когда говорил Аарон ко всему обществу сынов Израилевых, то они оглянулись к пустыне, и вот слава Господня явилась в облаке (Исх. 16, 10).

Вид же славы Господней на вершине горы был пред глазами сынов Израилевых, как огонь поядающий. (Исх. 24, 17). Что же означает словосочетание «огонь поядающий» — древнееврейское אש אכלת ‹эш охеле́т›? Как огонь сожигает или опаляет все, с чем соприкасается, стараясь «поесть» его, превратить в собственную субстанцию, так и явление «славы Божьей», открываясь в «низшей реальности» вещественного мира, как бы стремится к «растворению» этого мира в единстве Божьем, в свете Божества, к преодолению его множественности и разделенности.

Моисей вступил в средину облака и взошел на гору; и был Моисей на горе сорок дней и сорок ночей (Исх. 24, 18).

В течение сорока суток Моисей «хлеба не ел и воды не пил» (Исх. 34, 28; Втор. 9, 9 и 18), ибо, по преданию, получал жизненную силу непосредственно от Духа Божьего. «Сорок дней и сорок ночей» Господь не только подробно объяснял ему заповеди Своего Закона, но и открывал высшие духовные тайны, связанные со всей вселенной, с жизнью каждого человека и с историей человечества.

Священные предметы скинии

Глава 25 содержит описание тех священных предметов, которые должны быть сделаны для Скинии — походного Храма, места «обитания» Господа среди народа Израиля. Древнееврейское משכן ‹Мишка́н› — Скиния — происходит от глагола שכן ‹шаха́н› — «обитать», «жить», «находиться», «нисходить». Дух Божий «нисшел» на Скинию (Исх. 40, 34–35) в виде «облака славы» и обитал в ней постоянно, пока все ее «сосуды» (предметы, предназначенные для священнослужения) находились на своих местах. Так происходило во время остановок лагеря («стана») израильтян, когда левиты должны были раскидывать шатер Скинии и располагать все предметы, ее составляющие, в определенном порядке (Числ. 4, 1–33). Когда же Скинию, разобрав на части, переносили с места на место (что тоже поручали левитам), тогда Присутствие Божье являлось в столпе облачном (днем) или огненном (ночью). Этот столп шел перед станом, указывая путь.

Приношения должны состоять из вещей драгоценных:

Вот приношения, которые вы должны принимать от них: золото, и серебро, и медь, И шерсть голубую, пурпуровую и червленую, и виссон, и козью, И кожи бараньи красные, и кожи синие, и дерева ситтим, Елей для светильника, ароматы для елея помазания и для благовонного курения, Камень оникс, и камни вставные для ефода и для наперсника. (Исх. 25, 3–7)

И вот человек входит в Скинию (реально это было позволено лишь священникам — потомкам Аарона). Он видит перед собой теперь уже золотой жертвенник, с которого ввысь поднимаются струи благовонного фимиама (Исх. 30, 1–8). Священники приносили на нем в жертву особую смесь благовоний, сжигая их на огне, и Скиния наполнялась благоуханием (Исх. 30, 34–38). Фимиам символизирует молитвы святых, ибо он поднимается вверх, подобно восходящей к Богу молитве (Откр. 8, 3–4). Благовонные вещества означают чистые, светлые мысли и чувства, которые, воспламеняясь любовью, становятся молитвами и восходят к престолу Господню…

«Совершив воскурение», т. е. погрузившись в молитву, вошедший в Скинию видит слева от себя семисвечный светильник, а справа — золотой стол с «хлебами предложения» (Исх. 25, 23–40). Господь повелел Моисею сделать золотой светильник, с обеих сторон которого выходят по три ветви, соединенные седьмой, центральной (подобный светильник и по сей день можно видеть в алтаре любой православной церкви. Древнейшие его изображения обнаружены археологами на памятниках, относящихся к эпохе объединенного Израильско-Иудейского царства. Его можно увидеть и на триумфальной арке Тита, воздвигнутой в 73–74 гг. н. э. в честь победы Рима над Иудеей). Семисвечник означает семь даров Духа Святого (Ис. 11, 1–2; Откр. 4, 5), семь Дней творения, а также семеричное членение человеческой истории в соответствии с семью заветами (с Адамом, Ноем, Авраамом, Моисеем, Давидом, а также Новый завет и Вечный завет в Царстве Божьем). Иначе говоря, он отражает таинственную семеричную структуру мира. И над каждой ветвью поднимается пламя. Светильник, называемый מנורה ‹менора́›, горит в Храме постоянно.

И далее перед ним находится завеса с вытканными на ней херувимами, которая отделяет самую священную часть Скинии — Святое святых (Исх. 26, 31–33 и 36–37). Четыре столба, на которых висит завеса Святого святых, означают имя Господне (Тетраграмматон), в то время как пять столбов, поддерживающих завесу входа Скинии, символизируют Пятикнижие Моисеево. Туда, в священнейшую часть Скинии, где обитает Дух Божий и откуда Он говорит людям, первосвященник входил только один раз в год (в День Очищения) с кровью жертвенных животных, чтобы очистить Скинию собрания посредством приносимых жертв от грехов, как бы «накапливающихся» в течение целого года.

В Святом святых находится ковчег Божий. Ковчег — покрытый золотом ящик из дерева ситтим, в который положены две скрижали Закона с Десятью Заповедями. Над ним находится сделанная особым образом крышка с двумя херувимами. Они помещались с двух сторон крышки, а крыльями херувимы «осеняли» Закон Божий, как бы «охраняли» его, «не давая» приблизиться к ковчегу ничему постороннему. Лица же их были обращены друг к другу и наклонены к крышке.

…Когда ученики Иисуса Христа пришли к его пустой гробнице, они увидели двух ангелов. Один сидел в бывшем изголовье Иисуса, а другой — с противоположной стороны. Иоанн, говоря об этом, описывает «…Двух ангелов, в белом одеянии сидящих, одного у главы и другого у ног, где лежало тело Иисуса. (Ин. 20, 12)». Лука же передает слова этих ангелов ученикам:

Когда же недоумевали они о сем, вдруг предстали перед ними два мужа в одеждах блистающих. И когда они были в страхе и наклонили лица свои к земле, сказали им: что вы ищете живого между мертвыми? Его нет здесь: он воскрес; вспомните, как он говорил вам, когда был еще в Галилее, Сказывая, что Сыну Человеческому надлежит быть предану в руки человеков грешников, и быть распяту, и в третий день воскреснуть (Лк. 24, 4–7).

Несомненно, ученики, воспитанные в иудейской традиции и хорошо знакомые с Пятикнижием Моисеевым, узнали показанную им символическую картину. Два ангела — это изображение тех же двух херувимов, обращенных лицами друг к другу. Место, где лежало тело Иисуса, освятилось, потому что его тело, как при жизни на земле, так и после воскресения, представляло собой духовный Храм, ту Скинию, в которой обитал Дух Божий.

Два херувима, обращенные лицами к ковчегу и друг к другу, означают любовь к Богу и любовь к ближнему. Глядя как бы сквозь крышку, они словно прозревают Десять Заповедей Божьих своим духовным зрением. Это два любящих Бога и друг друга духовных существа. Именно о такой любви к Богу и ближнему говорит апостол Иоанн:

Что мы любим детей Божьих, узнаëм из того, что любим Бога и соблюдаем заповеди Его. Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его; и заповеди Его нетяжки (I Ин. 5, 2–3).

В немногих простых словах показано здесь нераздельное единство любви к Богу, любви к ближнему и соблюдения заповедей:

Кто говорит: «Я познал Его», но заповедей Его не соблюдает, тот лжец… (I Иоан. 2, 4)

Кто говорит: «Я люблю Бога», а брата своего ненавидит, тот лжец: ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, Которого не видит? (I Иоан. 4, 20)

Все заповеди Закона Божьего направлены к любви и научают ей. И все 613 заповедей Торы содержатся в одном речении: «Люби Бога и люби ближнего». Поэтому апостол и говорит:

Ибо весь Закон в одном слове заключается: люби ближнего твоего, как самого себя (Гал. 5, 14).

Все лекции по теологии Михаила Кожаева