Книга Исход. Моисей и несгорающий куст. Непроизносимое имя Бога Яхве

В предыдущей лекции мы говорили о том, как Моисей бежал от фараона, оставив всю «славу египетскую», и удалился в пустыню. Тем самым он выдержал первое духовное испытание: совершил выбор между эгоизмом и альтруизмом.

…Моисей убежал от фараона, и остановился в земле Мадиамской, и сел у колодезя. (Исх. 2, 15)

Мадиам, по-древнееврейски מדין ‹Мид’йа́н›,— местность на Синайском полуострове, недалеко от горы Хорив, где впоследствии совершилось великое Богоявление и произошло дарование Десяти Заповедей и всего Закона Господня. Данная часть Синайского полуострова принадлежала племени, которое происходило от самого Авраама. Мы можем полагать, что в этом племени сохранялось предание о едином Боге. Однако, по-видимому, оно было затемнено какими-то языческими наслоениями, поэтому мадианитяне не считаются в Писании исповедниками истинного Бога. Даже Иофор, священник мадиамский и тесть Моисея, окончательно уверяется во всемогуществе Господа только после чудес, сопровождавших исход евреев из Египта (Исх. 18, 8–12). И тем не менее некоторые религиозные представления, унаследованные от Авраама, и патриархальный образ жизни этого племени делали его настолько родственным Моисею и израильтянам, что Моисей захотел войти в семью мадиамского священника, взяв в жены его дочь.

У священника мадиамского было семь дочерей. Они пришли, начерпали воды и наполнили корыта, чтобы напоить овец отца своего. Именно такое исполнение заповеди почитания родителей и сделало одну из дочерей — Сепфору — достойной супругой Моисея (Исх. 2, 20–21).

Сепфора, צפרה ‹Ципора́›,— мадиамское имя, означающее «птица» или «когтистая» и восходящее к древнееврейскому корню. Оно может значить и «лучезарная», от צפר ‹цафа́р› — «испускать лучи». В этом случае оно указывает на чистоту и праведность, на светлый характер жены Моисея.

Итак, Моисей, так же как в свое время и Иосиф, вступает в семью священника. По-видимому, Моисей встретил у мадианитян те же обычаи, унаследованные от патриархов, что и в собственном доме, и увидел ту свободу, о которой тосковали сыны Израилевы в Египте. Ему «понравилась» такая жизнь. Он женится на Сепфоре, и она рождает первого сына:

Она родила сына, и Моисей нарек ему имя: Гирсам… (Исх. 2, 22)

В имени «Гирсам», גרשם ‹Гершо́м›, соединены два корня: גר ‹гер› — означает «пришелец», и שם ‹шам› — «там», т. е. «пришелец [я] там»: «…Потому что, говорил он, я стал пришельцем в чужой земле» (Исх. 2, 22). Очень может быть, что под «чужой землей» Моисей имел в виду не только Мадиам, но и Египет.

…Повествование отвлекается на время от судьбы Моисея и возвращается к общей участи сынов Израиля в Египте:

Спустя долгое время, умер царь Египетский. И стенали сыны Израилевы от работы, и вопияли, и вопль их от работы восшел к Богу. (Исх. 2, 23)

Существует предание (трудно сказать, насколько оно достоверно), что умер фараон не буквально, а «в переносном смысле»: омертвело его тело, покрывшись язвами, словно корой. И для того чтобы облегчить мучения, он, по совету знахарей-волхвов, черных магов, велел каждый день убивать по 300 еврейских младенцев: кровью 150 из них наполняли целую ванну, в которой царь купался утром, а из крови оставшихся готовили такую же ванну вечером. И тогда народ Израиля понял, что обречен на абсолютное истребление. Оставался только один Помощник и Спаситель на небесах, о Котором и вспомнили измучившиеся евреи:

…И стенали сыны Израилевы от работы, и вопияли, и вопль их от работы восшел к Богу. (Исх. 2, 23)

«Вопль… восшел к Богу»… Подобное выражение уже встречалось в Книге Бытия: «И сказал Господь: вопль Содомский и Гоморрский, велик он… Сойду и посмотрю…» (Быт. 18, 20–21). Все, что происходит на земле, как бы восходит в невидимый мир в виде особых излучений — «звуков», которые могут быть «песнопениями», а могут быть и «воплями». Они либо гармонизируют высшие сферы, либо вносят в них разлад. И тогда свыше нисходит «ответный импульс», дабы исправить то, что происходит на земле, ибо каждая душа связана с высшим миром…

И услышал Бог стенание их, и вспомнил Бог завет Свой с Авраамом, Исааком и Иаковом. (Исх. 2, 24)

Здесь явный антропоморфизм: Богу приписываются чувства и деяния человеческие. Бог «услышал»… Но разве Бог не слышал раньше? Разве сыны Израилевы не стонали и не кричали, когда их мучили и уничтожали прежде? Да, стонали и кричали, но, видимо, они были настолько поглощены египетской идолопоклоннической стихией, что именно к Богу со стенаниями и не обращались. И теперь, когда был уже достигнут крайний предел страданий, стало понятно, что надеяться, кроме как на Господа, не на кого,— тогда о Нем вспомнили не отдельные семейства, не какое-то одно колено, а весь народ.

За время египетского рабства народ впервые (прежде ни о чем подобном мы не читали) весь, целиком обратился к Создателю со слезной, полной последней надежды молитвой. Потому-то народ и был так скоро услышан, а Моисей послан для его избавления.

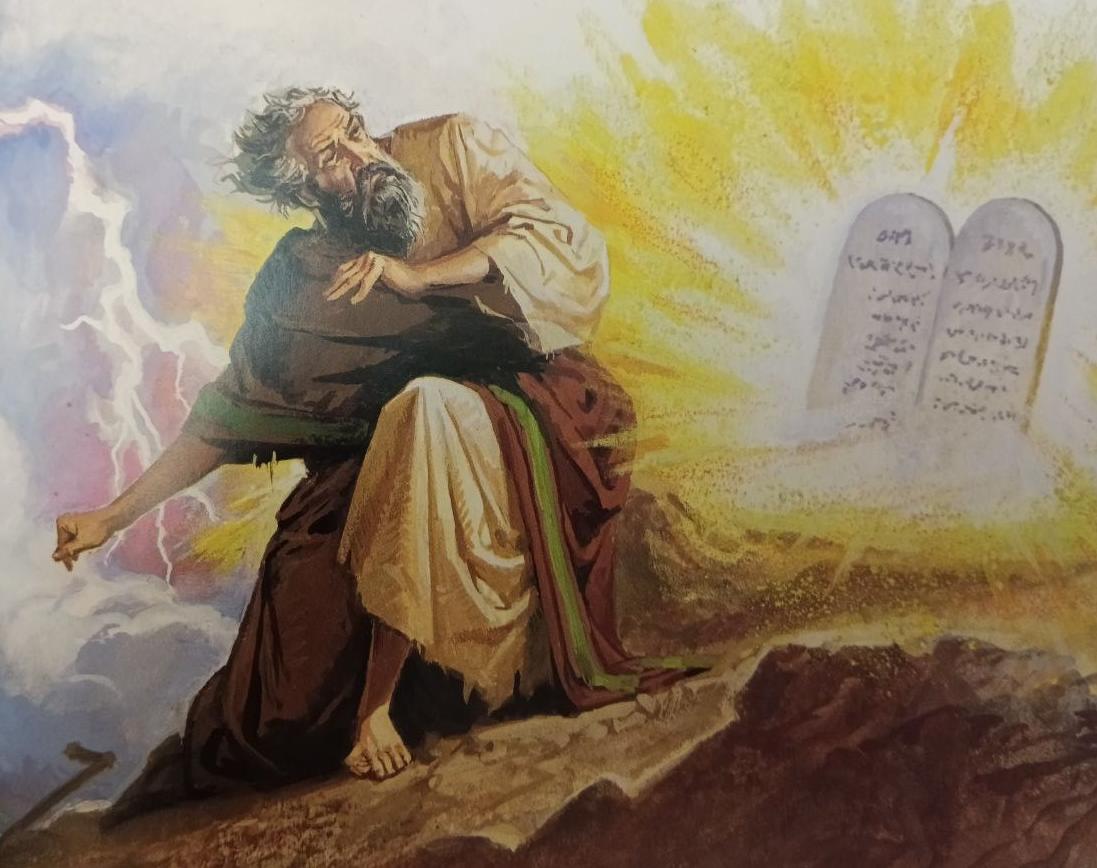

И вот Моисей впервые оказывается близ Хорива, где ему было дано знаменитое откровение Божье в «неопалимой купине», т. е. в горящем терновом кусте.

И явился ему ангел Господень в пламени огня из среды тернового куста. И увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает. (Исх. 3, 2)

Какое необычное, удивительное откровение! Начиная с него, Бог многократно является в Египте, на Синае и в Святой земле как Чудотворец, как Создатель, по своей воле могущий временно отменить любые известные людям законы природы.

«Господь увидел, что он идет смотреть…» — т. е. Моисей, по-видимому, сразу понял, почувствовал, что явился Бог. Он проявляет одновременно и благоговение, и бесстрашие. Моисей не испугался, не отступил назад: он почувствовал, что свершается чаяние всей его жизни.

Господь увидел, что он идет смотреть, и воззвал к нему Бог из среды куста, и сказал: Моисей! Моисей! Он сказал: вот я! (Исх. 3, 4)

Бог воззвал «из среды куста», однако Он вездесущ, Он наполняет Собою всю вселенную (ср. Пс. 138, 5–10)! Как же Он явился в горящем кусте, как бы ограничив Себя пространственно, и говорил оттуда через ангела? Здесь мы приближаемся к тайне Богоявления (Теофании), непостижимой для человеческого разума. Скажем только, что свидетелями подобной Теофании были и отдельные пророки, и весь народ Божий в определенные моменты и даже в течение длительных периодов времени (ср. Исх. 13, 21; 24, 9–11; 25, 22; Ис. 6, 1; Иез. 1, 26–27; Дан. 7, 9–10 и др.).

Вот Я посылаю пред тобою ангела… Блюди себя пред лицом его и слушай гласа его; не упорствуй против него, потому что он не простит греха вашего, ибо имя Мое в нем. (Исх. 23, 20–21)

И первые слова, которые Бог обращает к Моисею,— дважды повторенный призыв: «Моисей! Моисей!» Когда Бог именует дважды какого-либо героя Ветхого Завета — патриарха, пророка,— это значит, что Он призывает его для исполнения особой миссии. «Авраам! Авраам!» — воззвал Бог, когда Авраам уже занес нож, чтобы принести в жертву сына своего (Быт. 22, 11). Так к пророческому служению был призван и Самуил (I Цар. 3, 10).

…Ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая. И сказал: Я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова. Моисей закрыл лицо свое, потому что боялся воззреть на Бога. (Исх. 3, 5–6)

Почему же Бог не говорит Моисею: «Я Бог твой», а прежде всего сообщает: «Я Бог отца твоего»? Потому что все события, которые должны произойти,— продолжение того, что было раньше. Никто из нас не посылается в мир вне связи с предыдущей историей своей семьи, народа, всего человечества.

«Я Бог отца твоего». Почему не сказано «отцов»? Их же трое: Авраам, Исаак, Иаков. Дело в том, что у них была словно бы одна душа, являющая собой неоскверненное подобие Божье. В таком смысле Исаак был повторением Авраама, Иаков — повторением Исаака, и все трое как бы сливались в единый образ. В покорности Богу трое патриархов едины — поэтому и сказано: «Бог отца твоего», «Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова».

И сказал Господь: Я увидел страдание народа Моего в Египте и услышал вопль его от приставников его; Я знаю скорби его… (Исх. 3, 7)

Итак, стоило израильтянам обратиться к Богу, как Бог «увидел… и услышал». То же относится к каждому человеку, обращающемуся непосредственно к своему Творцу. Древнееврейский глагол ידע ‹йада́›, «знать», означает еще, как мы уже говорили, теснейшее взаимодействие познающего с познаваемым, т. е. «познать скорбь» — значит испытать ее.

Итак, пойди: Я пошлю тебя к фараону; и выведи из Египта народ Мой, сынов Израилевых. (Исх. 3, 9–10)

Для Моисея не может быть более страшного поручения. Он бежал от лица фараона много лет назад, но то, что он сделал, не забыто. Какой-нибудь мелкий преступник и то находится в розыске, а Моисей убил надсмотрщика, тем самым ослушавшись самого фараона.

И сказал Бог: Я буду с тобою, и вот тебе знамение, что Я послал тебя: когда ты выведешь народ из Египта, вы совершите служение Богу на этой горе (Исх. 3, 12)

И вот Моисей, услышав о своей миссии, вопрошает: …Как Ему имя? Что сказать мне им? Бог сказал Моисею: Я есмь Сущий… (Исх. 3, 13–14)

«Сущий» — слово, использованное в Синодальном переводе (соответствует греческому Ων ‹Он›, церковнославянскому «Сый»), пожалуй, с наибольшей возможной точностью передает значение оригинала Яхве (YHWH). Буквально сказано так: אהיה אשר אהיה ‹Эг̃’йе́ Аше́р Эг̃’йе́› — «Я есмь Тот, Кто пребудет», или «Я есмь Тот, Кто будет, и Тот, Кто пребудет». Здесь употребляется форма первого лица единственного числа будущего времени несовершенного вида (имперфект) от того же глагола היה ‹г̃айа́› — Бог сообщает о Себе только то, что может быть понято человеком, который видит, что все вещи, все явления вокруг изменчивы и временны. Этому противостоит и предшествует Тот, Кто вечен, Кто создал мир, т.е. Замысливший его.

Для возвращения народа к Богу и для возвещения истинной веры необходимо помнить о двух сторонах проповеди: о ее онтологическом аспекте («Я есмь Сущий») и об аспекте историческом, который неотделим от этического («Бог отцов ваших»). «Из рода в род» должны передаваться как имя Божье, содержащее в себе тайну творения и воссоздания бытия, так и «память» о Нем — священное предание о Его действиях в человеческой истории, о Его завете, Законе, заповедях.

И только после того, как Моисей воспламенит сердца и души своим воззванием — напоминанием о Высшей Истине: «Сущий послал меня к вам», он сможет оживить в памяти людей все то, что они знали и слышали раньше: все семейные, племенные, народные предания, свидетельствующие о том, что есть вечный Бог — Бог Авраама, Исаака и Иакова. А это вернет порабощенному и уничтожаемому народу Израилеву память о свободе и достоинстве, которыми обладали патриархи.

…Господь, Бог евреев, призвал нас; итак, отпусти нас в пустыню, на три дня пути, чтобы принести жертву Господу, Богу нашему. (Исх. 3, 18)

Оказывается, фараону не нужно говорить: «Отпусти народ из плена, из рабства!» Нет, у него следует просить только, чтобы он разрешил народу осуществить простой и всем людям на земле доступный религиозный акт: жертвоприношение Богу. Вот с чего начинается освобождение: «Разреши помолиться нашему Богу!» Однако фараон такого разрешения ни за что не даст, потому что, когда человек искренно обращается к Богу, то для него исчезают все человеческие препоны и западни, все путы и цепи с него спадают — и душа становится свободной. Это для фараона и страшно. Отобрать у людей веру в истинного Бога — вот главное, чего хочет тиран.

…И после того он отпустит вас. И дам народу сему милость в глазах египтян; и когда пойдете, то пойдете не с пустыми руками… (Исх. 3, 20–21)

Каждая женщина выпросит у соседки своей и у живущей в доме ее вещей серебряных и вещей золотых, и одежд, и вы нарядите ими и сыновей ваших и дочерей ваших, и оберете египтян. (Исх. 3, 21–22)

Как же мог Всевышний,— Судия праведный, наблюдающий за справедливостью во всем мире и наказующий тех, кто преступает законы нравственности,— как же мог Он дать такое предписание? Неужели речь идет о краже, об ограблении: «оберете египтян»?! А дело в том, что любой наемный работник на Древнем Востоке трудился за обусловленную плату. Даже и рабы получали «плату» в виде пищи, одежды и крова. Рабство было крайне жестоким только в тиранических государствах, например в Египте и Ассирии. В других странах рабы рассматривались отчасти как домочадцы. Это были скорее не рабы в более позднем, античном, смысле, а слуги, служители. На то же указывает и древнееврейское слово עבד ‹э́вед› — «раб», буквально «трудящийся», «работник».

Израильтяне сотни лет работали на египтян, кровью и потом поливая их землю. Порабощены же они были незаконно, в глазах Бога и справедливых людей они могли рассматриваться только как «наемники», «наемные рабочие». Собственно благосостояние Египта утверждалось на их труде. А значит, для восстановления справедливости их следовало вознаградить. Однако и эту законную плату Бог не предписывает при исходе брать силой. Сказано: «…каждая женщина выпросит…», т. е. попросит — и ей дадут. Иначе говоря, такой страх Божий будет над народом египетским, что египтяне добровольно отдадут все то золото и серебро, которое они нажили за столетия подневольного труда израильтян…

Собственно, зачем нужны народу в пустыне драгоценности? Для того, чтобы строить Скинию из «золота и серебра», т. е. возводить Храм Божий.

Тестовые задания по лекции

1. На какой горе Моисей получил от Бога Закон и десять заповедей?

А) Синай,

Б) Фавор;

В) Кармил;

Г) Мориа.

2. Что из перечисленного НЕ входит в Десять Заповедей?

А) не укради;

Б) не прелюбодействуй;

В) почитай отца твоего и мать твою;

Г) любите врагов ваших.

Все лекции по теологии Михаила Кожаева