Послания апостола Павла. 1 и 2 послания к Фессалоникийцам

Послания святого апостола Павла представляют собой наиболее ранние письменные памятники в составе Нового Завета. В Священном Писании они расположены в порядке объёма: от самого пространного послания к Римлянам (16 глав) к посланию к Филимону (1 глава из 25 стихов). Послание к Евреям в этом ряду стоит особняком, поскольку является неким «суммирующим» богословским трактатом апостола Павла, в отличие от других посланий, которые были обращены к конкретным общинам или людям и отвечали на конкретные вопросы.

Хронологический же порядок написания посланий апостола Павла следующий:

— 1 и 2 к Фессалоникийцам (написаны в период 2-го миссионерского путешествия апостола Павла, 49–52 годы);

— к Галатам, 1 и 2 к Коринфянам, к Римлянам (3-е миссионерское путешествие, 53–57 годы);

— послания из уз (арест в Иерусалиме около 57/58 года и заключение в Кесарии в 58–60 годах): к Филиппийцам, к Филимону, к Колоссянам, к Ефесянам;

— послание к Евреям (63–64 годы) и пастырские послания: 1 и 2 к Тимофею, к Титу (4-е миссионерское путешествие, 64–66 годы).

Исторически первым написанным посланием апостола Павла было послание к Фессалоникийцам. Ещё Ириней Лионский называл послание к Фессалоникийцам первым из написанных апостолом Павлом и первым из всех посланий в составе Нового Завета.

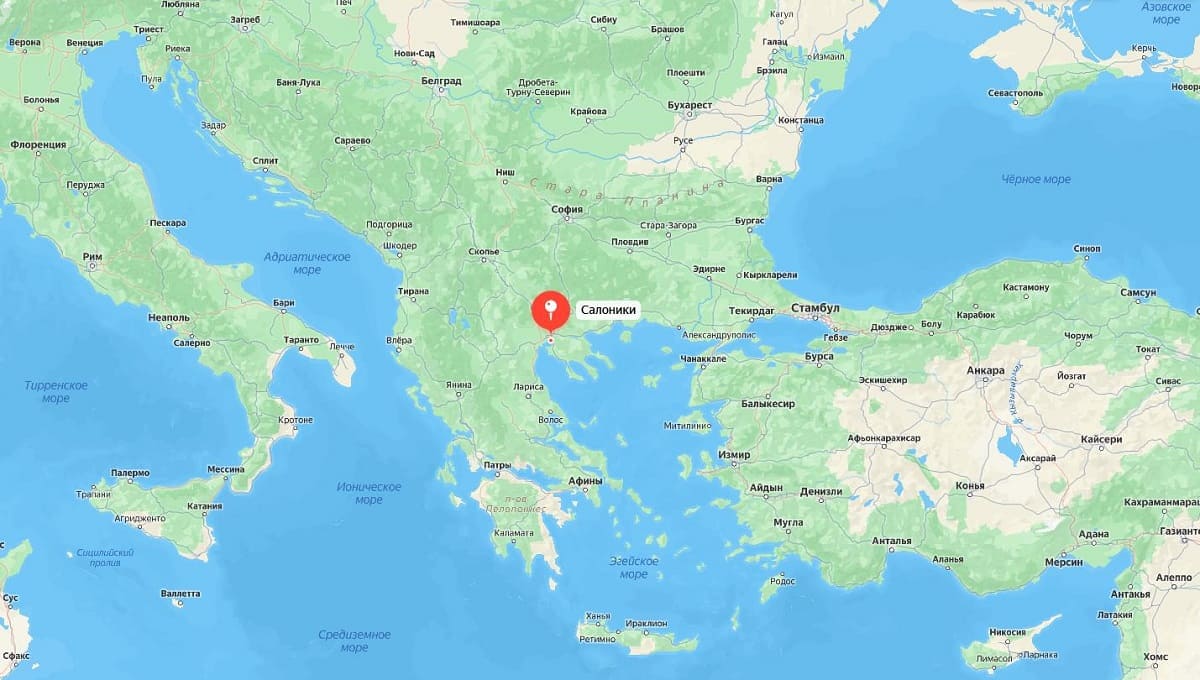

Во времена Спасителя Фессалоники были главным городом Македонии и одной из областей Римского мира, в котором христианство закрепилось с момента апостольской проповеди. Впоследствии Фессалоники стали крупным центром православной веры и образования. Отсюда (славянское название города – Солунь) на Русь пришли равноапостольные Кирилл и Мефодий. Сегодня город называется Салоники и располагается на территории Греции.

Апостол Павел был в Фессалониках во время своего 2-го миссионерского путешествия около 49 г. (Деян. XII, 1). В городе была известная синагога, и в ней апостол Павел проповедовал в течение трёх суббот, обратив ко Христу множество иудеев и греков. В то же время традиционная иудейская среда была возмущена выступлениями Павла, которого обвинили в подготовке мятежа. До суда дело не дошло, но апостол был вынужден удалиться в Афины.

Апостол Павел испытывал затруднения в вопросе повторного посещения Фессалоник, а также узнавал о гонениях на местных христиан со стороны иудеев. Собственно, укрепить веру фессалоникийцев и прояснить вопросы христианской эсхатологии (что было важно в полемике с иудеями) стало главной целью написания послания, которое было составлено с помощью Тимофея и Силы (Силуана) в начале 53 г. Основные христологические мотивы, по этой причине, в послании к Фессалоникийцам раскрываются через призму эсхатологии.

После вступления с традиционной благодарностью Богу за принятие фессалоникийцами христианского благовестия в чистоте апостол Павел переходит к опровержению ложного взгляда на посмертную судьбу умерших. Апостол проповедует воскресение мёртвых и Страшный Суд. Второе Пришествие Спасителя указывается как Суд Божий, а Христос – как истинный Бог. Он воплотился во время первого Пришествия ради спасения людей, а во Второе Пришествие будет судить каждого по делам его. Так как время Страшного Суда неизвестно, то апостол Павел призывает фессалоникийцев быть в духовной бодрости и сохранять благочестие в их церкви. Таково основное содержание нравоучительной части послания к фессалоникийцам.

Нужно отметить, что фессалоникийцы неверно представляли себе Второе Пришествие Христа. Они были убеждены, что Спаситель явится вскоре для того, чтобы создать из Своих последователей особое царство на земле . Так как фессалоникийские христиане считали, что будущее Пришествие состоится весьма скоро, то они сожалели об участи уже умерших, которые, по их мнению, не застанут Спасителя. Апостол же призывал фессалоникийцев уверовать, что воскрес не только Христос, как истинный Бог и человек, но также воскреснут и все, кто вместе с Ним умерли во Христе (1 Фес. IV, 13–14). Для апостола Павла это краеугольный камень веры, вокруг которого должно строиться основаться любой христианской общины.

В послании к Фессалоникийцам апостол Павел уточнял, что мёртвые будут воскресены непосредственно после прозвучавшей архангельской трубы. Вместе с воскресением мёртвые все, кто на тот момент был телесно жив, восхитятся на небо. День этот неизвестен во времени, но настанет внезапно. Поэтому христианам нужно стремиться к святости жизни и духовно бодрствовать: «Итак, не будем спать, как прочие, но будем бодрствовать и трезвиться. Ибо спящие спят ночью и упивающиеся упиваются ночью; но мы, будучи сынами дня, будем трезвиться, облекшись в броню веры и любви и в шлем надежды спасения» (1 Фес. V, 6–8).

Таким образом, спасение верующих возможно благодаря святости Богочеловека Иисуса Христа, которые и Своих последователей призывает к духовной трезвости и святости. В этом заключена надежда христиан и в этом же кроются христологические мотивы послания апостола Павла к Фессалоникийцам. Святость возможна для христиан, поскольку свят Иисус Христос. А Его святость определяется личным духовным подвигом, как истинного человека, и послушанием воле Отца, как истинного Бога. Если бы Христос не был бы воплотившимся Богом, то тогда у христиан не было надежды на святость и воскресение во время Второго Пришествия – такова догматическая аргументация апостола Павла.

Именно эту аргументацию развивал святитель Иоанн Златоуст в толковании на послание апостола Павла к Фессалоникийцам. Говоря о воскресении и сборе воскресших, Златоуст говорил: «Следовательно, воскресить есть дело всемогущего Бога, повелевающего земле возвратить вверенное, без всякого содействия слуг, подобно тому, как было и тогда, когда Господь воззвал к Лазарю: «Лазарь! иди вон»». Другими словами, воскресить умерших Иисус Христос властен потому, что Он – истинный Господь, воплотившийся ради нашего спасения. Если бы Он не был истинным Богом, то не мог бы и воскресить, как не имеющий на это власти.

Второе послание к Фессалоникийцам, написанное 3 года спустя после первого, в содержательном плане повторяет его. Апостол Павел вновь предупреждает фессалоникийцев против заблуждений о Втором Пришествии и снова благодарит их за стойкость вере, призывая непоколебимо оставаться верными Христу. Единственный новый акцент апостола Павла – это подчёркивание необходимости всем христианам заниматься трудом, чтобы никого не обременять.

Сам апостол указывает, что когда он был у фессалоникийцев, то работал в поте лица, чтобы не зависеть от средств местной общины. «Ибо когда мы были у вас, то завещевали вам сие: если кто не хочет трудиться, тот и не ешь» (2 Фесс. III, 10) – подчеркнул апостол Павел. В советский период данную фразу превратили в лозунг «кто не работает, тот не ест», в значительной мере лишив первоначального смысла.

Тестовые задания по лекции

Какой советский слоган восходит к отрывку из 2 послания к Фессалоникийцам?

А) сделал дело — гуляй смело;

Б) болтун — находка для врага;

В) кто не работает — тот не ест,

Г) четверг — рыбный день.

Все лекции по теологии Михаила Кожаева