Этика иудаизма

Этика иудаизма – это праведность, нормативно заданная в священном писании иудаизма (Танах) и прежде всего в Торе, а также в Талмуде и другой раввинистической литературе.

Иудейская этика теологична — и в обосновании, и по нормативному содержанию. Бог является библейским иудеям как верховный судья, постоянно направляющий свой народ. Поэтому Тора (Пятикнижие) — это не только божественное учение, но и указания, направление на (верный) путь , которым следует идти. С санкции Бога она безусловно-обязательна и всеобща во всех подробностях.

Разграничения между этической и юридической Торой провести нельзя. Даже законы, содержащие принудительные санкции, неотличимы в качестве юридических от заповедей, не содержащих таких санкций (напр., законы, карающие за убийство, за оскорбление родителей и заповедь «Не укради» — Исх. 21:12, 20:15, 22:21). Будучи божественным учением, Тора вменяется независимо от государственной поддержки её исполнения. Она предъявлялась иудею не как требование со стороны внешнего авторитета, а была для него требованием, вне которого невозможна жизнь (Лев. 18:5; Втор. 8:1).

Для древнего иудея мысли (или намерения) не выражают собственно идеальную сторону человеческого существа, а всегда деятельностно-предметны, являются в состоянии осуществления.

Тора всеобща — её действие распространимо на всех людей (отдельного человека и целые народы), животных, землю и весь остальной мир. С первых же глав Торы о человеке и животных сказано одинаково (как о живом — Быт. 1:21 и др.). Все вместе они находятся в завете Бога (Быт. 9:9). В некоторых законах Торы высказана общая забота о людях и животных. В субботу люди и животные должны отдыхать (Исх. 34:21, Втор. 5:12—15), для пропитания человека и зверя должно оставлять землю в покое на седьмой год (Исх. 23:11). В связи с этим законом возможно предположение, что часть урожая оставлялась неубранной не только для бедных, сирот и вдов, но также и для животных (Лев. 23:22, Втор. 24:19). Запрещалось закрывать рот волу, когда он молотит (Втор. 25:4), портить деревья в окрестностях осаждаемых городов, «ибо дерево на поле не человек, чтобы могло уйти от тебя в укрепление» (20:19—20). В таком сопоставлении — человека и дерева — высказана забота о дереве, как человеке (т.е. живом).

Сами по себе категорические заповеди неконкретны и практически неясны, казуистические законы, сколь бы ни были они типичны, не охватывают все случаи — практически ограниченны. Среди праведников нет совершенно безгрешных людей; даже Авраам, опасаясь за жизнь, вынуждает Сару к обману (Быт. 12:12 и сл.).

Отступление от Торы грозит смертью — тем более что грех и наказание за грех в Ветхом Завете не различаются (ср.: Числ. 32:23 и 12:11, Быт. 4:13, Лев. 26:39). Отступая к идолам, в блуд (супружеские измены, прелюбодеяния, гомосексуализм, совокупления с животными), грешник не только впадает в психическое расстройство, а сокрушается во всём существе — болеет, чахнет, погибает. Любой грех сокрушителен, но эти, наиболее тяжкие, влекут общее разложение жизни и потому названы даже там, где как будто нет никакого идолослужения или блудодейства: «Как сделалась блудницею верная столица… правда обитала в ней, а теперь — убийцы… Князья твои — законопреступники и сообщники воров; все они любят подарки и гоняются за мздою: не защищают сироты и дело вдовы не доходит до них» (Ис. 1:21,23). Всякое отступничество — это блуд, всякое отступление ведет к идолам (ср.: Иер. 5:6-7).

Итак, Тора этична во всех подробностях; как такое безусловно-обязательное, всеобщее и действенно-практическое учение она вся направлена к подражанию Богу, есть сплошное богослужение, дарующее жизнь. Только в более позднем иудаизме, и то лишь условно, она разделяется на заповеди, регулирующие отношение к Богу и отношения между людьми. Святость и чистота для иудеев — это святость и чистота всей овеянной Богом жизни, а не только предметов культа и храма. Нечистота — не только телесная грязь, неопрятное жилье, а все неверное. «Культовая Тора» невозможна без этики (Ис. 1:11 и сл.).

Этика Пятикнижия

Исходным источником для формирования традиции иудаистской этики послужила Тора или Пятикнижие, авторство которого связывается с именем Моисея. Моисей жил около XIV-XIII вв. до н.э. Как основатель иудаизма Моисей имеет непосредственное отношение к христианству, так как именно из древней религии евреев вырастало христианство. Этические предписания иудаизма, хотя и с некоторыми изменениями и в своих особых трактовках, были в основном усвоены христианством.

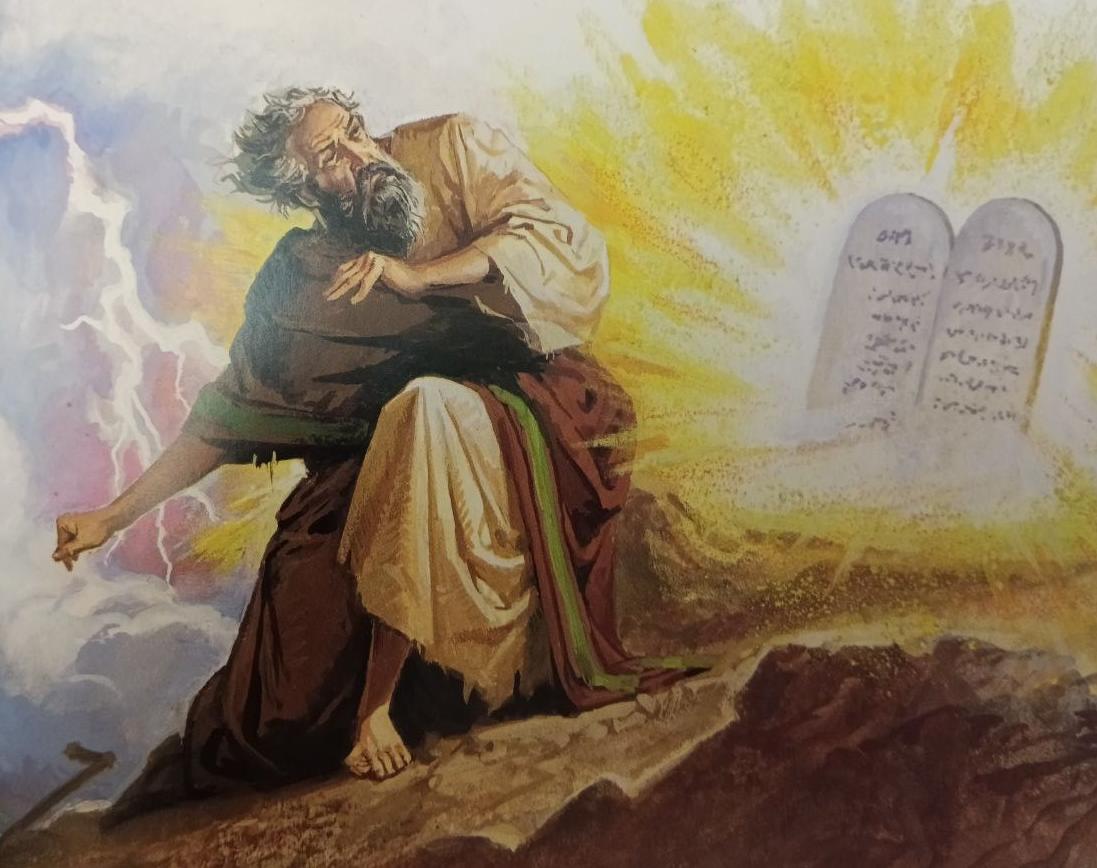

Историческая миссия Моисея грандиозна. Моисей вывел евреев из египетского плена, в этом водительстве, по сути, складывалось национальное самосознание евреев. С Моисеем связано возникновение религии иудаизма, ставшей основой этого национального самосознания. С именем Моисея связан и один из древнейших и самых распространенных кодексов нравственного поведения – Десять заповедей, Десятисловие или Декалог.

Согласно библейскому преданию, Десять заповедей были сообщены Моисею Богом Яхве на горе Синай. Десять заповедей составляют ядро весьма детализированного свода правил, регулирующих все сферы жизни народа – от благочестия до элементарной гигиены. Разработка этих частных норм могла во многом принадлежать самому Моисею. Поэтому, говоря об источнике нравственного учения иудаизма, по-видимому, следует подразумевать своего рода синергию – сотрудничество человека и Бога: это вполне отвечает духу Священного Писания. Рассмотрим более подробно заповеди Моисея (Исход 20:1 – 17, Второзаконие 5:6 – 21), входящие в Тору.

Первые три заповеди предписывают почитать одного лишь Яхве, запрещают создавать других богов, предостерегают от необязательного отношения к указаниям Бога.

1. Я Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли Египетской, из дома рабства.

2. Да не будет у тебя других богов пред лицем Моим.

3. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле низу, и что в воде ниже земли.

Заповедь единобожия весьма велика по своей значимости: там, где молятся многим богам, там нет единой правды. Яхве один и Он одинаково справедлив ко всем. Можно заметить, что единобожие – признак всех особенно значительных религий.

Четвертая заповедь:

4. Помни день отдохновения (Втор). Помни день субботний, чтобы святить его (Исх).

Эта заповедь исключительно важна с точки зрения связи народа и Бога, Бога и народа. В ней отношение к Богу и отношение к ближним оказывается одним и тем же отношением. Суббота – день, который отдается Богу. В субботнем отдохновении духовное единство Израиля перед Богом находит свое предметное воплощение.

Пятая заповедь предписывает почитание отца и матери. Ее формулировка содержит в себе и комментарий:

5. Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог Твой, дает тебе (Исх).

Последующие заповеди (с шестой по десятую) можно охарактеризовать как нормы отношения человека к ближним, понимая под ближними всех представителей своего народа и только их. Это заповеди: не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, не пожелай ничего, что принадлежит твоему ближнему. Эти заповеди задают основную меру справедливости.

В содержательном плане справедливость, задаваемая принципами Десятословия, является равным возмездием. Речь идет об уходящем корнями в родоплеменные отношения принципе талиона, или воздаяния равным за равное. В духе талиона развивается вся система норм Моисеева законодательства. Заметим, что принципом талиона в определённых случаях преодолевается и заповедь «Не убивай»: именно убийство является наказанием за убийство – по принципу «жизнь за жизнь».

Особенности Декалога

Обозначим некоторые особенности Декалога как нормативной программы. Декалог относится к эпохе, общественное сознание которой синкретично – в нём не разделяются религия, мораль, право. Декалог дан людям через Моисея самим Богом, его заповеди отличаются безусловным, категорическим характером, они ближе всего в своих формулировках к юридическим нормам и предписаниям. Эта близость подкрепляется и следующими особенностями заповедей:

1. Они концентрируют внимание человека на внешних действиях человека, не затрагивая собственно область морального сознания.

2. Награды и наказания оторваны от личных деяний и распространяются на далекое потомство, что противоречит идее индивидуальной нравственной ответственности.

3. Десятословие не знает идеи загробного воздаяния.

Еще одна особенность Законов Моисея – идея богоизбранности народа Израиля. Этот момент можно попытаться объяснить некоторыми объективными причинами: в сущности, всякий народ, в том числе и русский, на определенном этапе проходил через некоторое самовозвеличивание. Но для евреев их богоизбранность и противопоставление себя другим народам – один из ключевых моментов религии, сохраняющий свое значение на протяжении всей истории иудаизма – вплоть до наших дней.

В то же время, Декалог не стал этнически изолированной нравственной программой, напротив, он приобрел общечеловеческое звучание, хотя и опосредованным образом – через христианство и ислам.

Этика умеренности и этика хасидизма

Завершая рассмотрение этики иудаизма, отметим, что в ходе ее исторического развития в ней укрепились две главные тенденции. Одна, особенно развившаяся в средневековье благодаря М. Маймониду, опиралась на традицию толкования некоторых псалмов и притчей. Это – 1) этика умеренности; против чрезмерности в скупости и расточительстве, наслаждении и аскетизме. На этом пути обуздывались влечения (гнев, гордыня, сексуальность) и воспитывалась способность разума. Исполняя закон по способности разума, люди руководствуются только правильными убеждениями, либо им требуются также необходимые убеждения о карах и наградах за содеянное.

2) Другая тенденция развивалась через Иова и Екклезиаста в связи с традицией хасидизма. В Талмуде благословляются старцы, отдававшие бедным последнее, соблюдавшие обет безбрачия, проводившие дни и ночи в молитве. Для хасида путь умеренности – это путь Содома. Благочестивый хасид соблюдает закон ради Бога, несмотря ни на какие опасности. Прежде всего в делах по закону (а не в мотивах и разуме) является праведность и мудрость. Страдания, умерщвление плоти (аскетизм) возвышают душу и оправдывают грехи народа.

Хасидизм (от др.-евр. «хасидут» — верность, святость) — религиозно-этическое учение, возникшее среди польских евреев во втор. пол. 17 в. Основными теоретическими произведениями раннего периода развития хасидизма считаются «Библейские комментарии» и «Молитвенник». Хасидизм представляет собой разновидность апокалиптического мессианизма, восходившего к мистической традиции каббалы. Особенно мощное влияние на X. оказала т.н. Лурианская каббала (учение рабби Исаака Лурии, 16 в.). Согласно учению Лурии, мир возникает благодаря божественной эманации. Целый ряд сосудов, или сфер («сефирот»), должны были воспринять божественный свет. Но сосуды не смогли соединиться с божественным светом и разбились, так что искры божественного света оказались заключенными в осколках разбитых сосудов. Таким образом, первоначальное единство Бога было разрушено, и мир погрузился в состояние космического отчуждения.

Родоначальником хасидизма считается Израиль Бешт, удостоенный титула Баал Шем Тов (Мастер Святого Имени). Он утверждал, что искупление возможно через процесс восстановления — «тиккун». Соблюдая в своей жизни традиционные моральные заповеди и делая всё с преданностью в душе, евреи помогают воссоединить божественные искры. Согласно хасидизму, моральные заповеди не есть цели сами по себе, но лишь средства для достижения искупления. Баал Шем Тов наполнил умозрительные системы каббалы конкретным этическим содержанием и направил эмоциональные чаяния своего времени в творческие каналы мысли, причем в доступной для простого народа форме.

Хасиды стремились осуществить религиозную реформу, причем предполагались не обрядовые или догматические преобразования, а глубинные — в психологии самих верующих. Оставляя неизменным свод обрядов — Галаху, хасидизм стремился преобразовать не веру, а верующего. Главным становился не обряд сам по себе, а внутренняя устремленность — «кавана». Актом психического внушения создавался новый тип религиозного человека, ставящего чувства выше рассудка, эмоции — выше обряда, воодушевление — выше закона. Следование моральным заповедям в должном состоянии духа, согласно хасидизму, приближает человека к Богу («девекут»).

Искупление в хасидизме рассматривалось не как прямое, непосредственное следствие действий индивида, но как возрастание духовного процесса, приведенного в движение моральными поступками человека, которые ведут к воссоединению божественных искр с их первоисточником.

Хасиды создавали довольно замкнутые духовные общины. Во главе каждой общины стоял цадик — «праведный человек», моральный наставник и советчик в каждодневной жизни. Цадик был как бы посредником в «разговоре» людей с Богом; ему хасиды должны были верить всегда, что бы он ни делал и ни говорил.

Вплоть до конца 19 в. хасидизм считался в Европе чем-то вроде суеверия, пережитка средневекового невежества. Но в начале 20 в. труды таких мыслителей, как М.Бубер, Ф.Розенцвейг, Г.Шолем, показали миру глубину духовной сущности хасидизма.

Тестовые задания по лекции

Что означает термин «хасидут», от которого происходит название учения?

А) верность, святость,

Б) мудрость, знание;

В) любовь, сострадание;

Г) смирение, покорность.

Что означает понятие «тиккун» в учении Баал Шем Това?

А) молитва;

Б) процесс восстановления, воссоединения божественных искр,

В) соблюдение заповедей;

Г) покаяние.

Какова основная функция моральных заповедей в хасидизме?

А) они являются самоцелью;

Б) они — средство для достижения искупления,

В) они необязательны;

Г) они только для учёных.

Как в хасидизме понимается процесс искупления?

А) как мгновенное божественное действие;

Б) как прямое следствие индивидуальных поступков;

В) как возрастание духовного процесса, запущенного моральными поступками,

Г) как результат изучения Торы.

Что в хасидизме считается путём Содома?

А) путь аскезы;

Б) путь умеренности,

В) путь молитв;

Г) путь благотворительности.

Все лекции по теологии Михаила Кожаева