Этика конфуцианства и даосизма

Конфуций и нравственное учение конфуцианства

Конфуций, Кун-цзы (551-479 гг. до н.э.) является духовным отцом китайской нации. Его учение (за исключением двух коротких периодов) на протяжении 2,5 тысяч лет пользуется в Китае безусловным признанием и почитанием. Оно оказало также влияние на другие, сопредельные Китаю, страны.

Конфуций не выступал с собственным учением, но собрал, прокомментировал и пересказал пять классических произведений Древнего Китая. Несомненно ему принадлежат лишь комментарии к Книге Весны и Осени, истории государства Лу. Приписываемые ему сочинения «Великое учение» и «Учение о середине», судя по всему, лишь пересказаны им. Книга, которая позволяет нам познакомиться с учением Конфуция – «Лунь юй» («Беседы и высказывания»). Основное содержание этих книг сводится к обоснованию пяти простых и великих добродетелей, находящихся в соответствии с законами природы и являющихся важнейшими условиями разумного порядка в совместной жизни людей. Это: 1) мудрость, 2) гуманность, 3) верность, 4) почитание старших, 5) мужество. Рассмотрим подробнее наиболее важные этические принципы и понятия учения Конфуция.

Центральная категория учения Конфуция – «жень», что на русский язык переводится как «человеческое начало», «милосердие», «человеколюбие», «гуманность». «Жень» обозначает специфический признак человека и одновременно программу его деятельности. Это – человеческое начало в человеке, которое одновременно является его долгом. Говоря иначе, человек есть то, что он сам из себя делает.

«Жень» берет свои истоки и реализуется в отношениях человека с другими людьми. Согласно конфуцианской этике, отношения между людьми наполняются нравственным смыслом, принимают гармоничный характер по мере того, как они становятся взаимными. Так, на просьбу своего ученика сформулировать одним словом руководство к нравственной жизни, Конфуций сказал, что это слово – взаимность, не делай другим того, чего не желаешь себе. В европейской традиции этот принцип, как нам уже известно, получил название золотого правила нравственности.

«Жень» как человеколюбие, начало взаимности в отношениях – общий принцип поведения. Его конкретным воплощением является «ли». Термин «ли» может быть переведен как «ритуал», «правила», «церемонии», «этикет», «обряд». В самом общем виде под ритуалом понимаются конкретные нормы и образцы общественно достойного поведения. Ритуал соединяет людей, но соединяет так, что применительно к каждому типовому отношению обозначает оптимальную дистанцию, которая позволяет продуктивно общаться разным индивидам.

Человеколюбие Конфуций понимает как взаимность, равенство в отношениях. Однако люди являются разными и по природным качествам, и по социальному статусу. Возникает проблема: как реализовать принцип равенства в отношениях между неравными людьми. Ритуал и является решением этой проблемы. Его можно было бы кратко определить как общественную соразмерность индивидов. Итак, «жень» проявляет себя через «ли», а «ли» теряет всякий смысл без «жень».

Конфуцианский ритуал в своем содержании опирается на два основания, в качестве которых выступают сыновняя почтительность (сяо) и исправление имен (чжен мин).

По мнению Конфуция, образец и норму достойного поведения задает древность. Нравственные усилия человека должны быть направлены на то, чтобы обратиться к прошлому и подняться до его высот в человеческих отношениях. Конфуций говорит: «Почтительность к родителям и уважительность к старшим братьям – это основа человеколюбия». Следует подчеркнуть, что уважение к старшим в конфуцианской этике – больше, чем одно из моральных требований. Оно и есть – сама мораль, рассмотренная в аспекте взаимоотношения поколений. Почтение сына к отцу, как и забота отца о сыне – это первичное и далее не разлагаемое нравственное отношение. В последующем эта конфуцианская установка получила закрепление в юридической практике: в I в. до н. э. были изданы законы, предписывавшие детям укрывать родителей, а в средневековом своде китайских законов доносительство на отца, мать, деда, бабку каралось смертной казнью.

Если сыновняя почтительность устанавливает взаимность в отношениях между неравными по возрасту, то концепция исправления имен выполняет ту же функцию выравнивания человеческих отношений в социальном пространстве. Эта концепция у Конфуция выражается формулой: «Государь должен быть государем, сановник – сановником, отец – отцом, сын – сыном».

Люди различаются между собой по социальному статусу и месту в системе общественного разделения труда. Для того чтобы у человека, принадлежащего к определенному сословию и выполняющего определенные функции, установились достойные отношения с людьми других статусов и функций, он должен быть на уровне собственного общественного предназначения. Взаимность отношений в обществе требует честного выполнения каждым своего долга, вытекающего из выполняемой им функции в семье и обществе.

Осознанное и полное соответствие человека своему социальному статусу в конфуцианской этике является плодом воспитания, образования и культуры, или – «вэнь». «Вэнь» есть, собственно говоря, воспитанность, которая выступает как органический сплав естественных задатков и книжной учености.

Важнейшие категории Конфуция – «жень», «ли», «вэнь» – являются чертами идеальной личности, именуемой благородным мужем. По сути, все учение Конфуция есть ответ на вопрос о том, как стать благородным мужем.

Понятие благородного мужа («цзюнь-цзы») имеет у Конфуция два взаимосвязанных смысла: принадлежность к аристократии и человеческое совершенство. Принадлежность к аристократии еще не гарантирует совершенства, при этом человеческое совершенство не закрыто и для простолюдина.

Точнее: человеческое совершенство, которое, в принципе, с точки зрения природных потенций, открыто для всех, является конкретной обязанностью определенных – благородных – сословий. Оно существует как усилие некоторых людей стать благородными, подняться на уровень своего предназначения. Стать благородным мужем чрезвычайно трудно.

Благородный муж – средоточие всех высоких качеств, идеальная личность, как ее понимает Конфуций. Он стремится познать правильный путь (дао); всегда и во всем человеколюбив; думает о том, чтобы во всем следовать ритуалу, быть искренним и правдивым в словах, честным и почтительным в поступках, постоянно учиться.

Отношения благородного мужа к другим людям характеризуются тремя важными чертами:

1) он относится ко всем ровно, одинаково;

2) заимствует у окружающих только хорошее и

3) сближается с лучшими, судит только самого себя.

Предмет особой заботы благородного мужа – соответствие слова и дела.

Дела благородного мужа должны предшествовать его словам. Наиболее полно возможности благородного мужа раскрываются в сановной деятельности. Благородный муж в этом смысле представляет собой воплощенный синтез нравственности и политики.

Благородный муж – нравственно самостоятельная и самодостаточная личность. Ему в учении Конфуция противопоставляется низкий (мелкий) человек (сяо жень). Низкий человек смотрит не вверх, а вниз, думает только о том, как бы извлечь выгоду; не умеет переносить трудности; предъявляет требования к другим людям, склонен к раздорам, может даже дойти до разбоя. Это человек своевольный, грубый, неотесанный не только по внешнему виду и манерам, но и в том глубоком смысле, что для него ритуал, представления о человеческом приличии и достоинстве не стали определяющими мотивами поведения.

Подобно тому как благородный муж выделывает себя в упорных трудах, низкий человек является результатом нерадения индивидов о самих себе.

В целом в отношении индивидуальных судеб людей не существует предопределения. Человек изначально открыт как добру, так и злу. Поэтому творить добро и противостоять злу – не единовременный акт человеческого бытия, а его непрерывное состояние.

Лао-цзы и нравственное учение даосизма

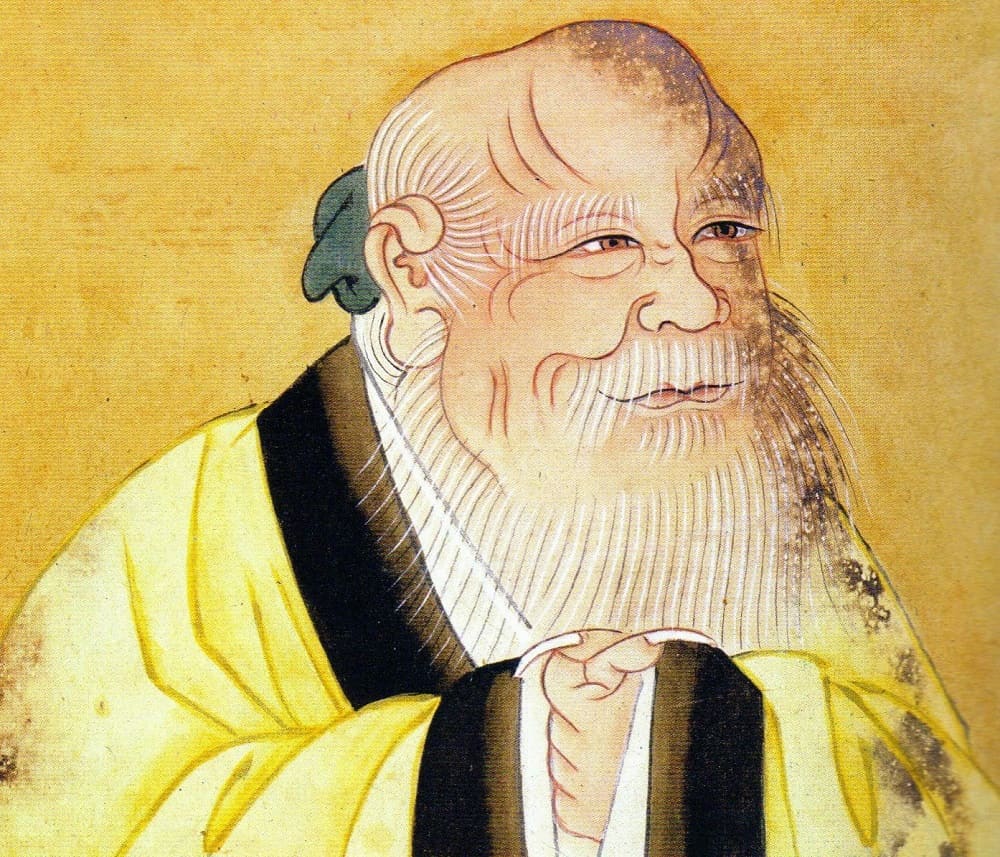

Лао-цзы, родившийся около 604 г. до н.э., является основателем даосизма – религиозно-философского учения, которое наряду с конфуцианством легло в основания китайской культуры и системы миросозерцания.

Хотя, надо заметить, даосизм получил распространение преимущественно в элитарных кругах китайского общества элитарным учением и именно здесь стал основой формирования особого типа духовности. Учение Лао-цзы сосредоточено главным образом в книге «Дао дэ цзин» («Книга о дао и дэ»). В названии книги фигурируют центральные категории даосизма: «дао» – путь, мировой закон и «дэ», которое иногда переводится как «добродетель».

Лао-цзы был старшим современником Конфуция, при этом в его учении, особенно в его нравственной доктрине, можно заметить черты прямого противостояния конфуцианству. Даосизм систематически низвергает основные категории и ценности конфуцианской этики. Утверждение конфуцианской морали в обществе рассматривалось даосами как систематическое уничтожение подлинной нравственности. Об этом красноречиво свидетельствуют два приводимых ниже фрагмента «Дао дэ цзин»:

§ 19. Когда будут устранены мудрствование и ученость, народ будет счастливее во сто крат; когда будут устранены человеколюбие и «справедливость», народ возвратится к сыновней почтительности и отцовской любви; когда будут уничтожены хитрость и нажива, исчезнут воры и разбойники. Все эти три вещи происходят от недостатка знаний. Поэтому нужно указывать людям, что они должны быть простыми и скромными, уменьшать личные желания и освобождаться от страстей.

§ 38. Человек с высшим дэ не стремится делать добрые дела, поэтому он добродетелен; человек с низшим дэ не оставляет намерения совершать добрые дела, поэтому он не добродетелен; человек с высшим дэ бездеятелен и осуществляет недеяние; человек с низшим дэ деятелен, и его действия нарочиты; обладающий высшим человеколюбием действует, осуществляя недеяние; человек высшей справедливости деятелен и его действия нарочиты: человек, во всем соблюдающий ритуал, действует, надеясь на взаимность. Если он не встречает взаимности, то он прибегает к наказаниям. Вот почему дэ появляется только после утраты дао; человеколюбие – после утраты дэ; справедливость – после утраты человеколюбия; ритуал – после утраты справедливости. Ритуал – это признак отсутствия доверия и преданности. В ритуале – начало смуты.

Нельзя не обратить внимание на парадоксальность даосской этики. Парадоксальность – характерная черта философии даосизма в целом. В даосизме констатируется условность любой рационально установленной дихотомии (противоположности) — добродетель и порок, культура – невежество и т.д. В силу этого особое значение придается постижению реальности внерациональными средствами, в частности, через медитативную практику. Соответственно, если конфуцианство вырабатывало идеал благородного мужа, то в даосизме таким идеалом выступал совершенномудрый муж, владеющий подобными средствами постижения истины. Эту тему освещают следующие два фрагмента «Дао дэ цзин».

§ 8. Высшая добродетель подобна воде. Вода приносит пользу всем существам и не борется с ними. Она находится там, где люди не желали бы быть. Поэтому она похожа на дао.

Человек, обладающий высшей добродетелью, так же как и вода, должен селиться ближе к земле; его сердце должно следовать внутренним побуждениям; в отношениях с людьми он должен быть дружелюбным; в словах он должен быть искренним; в управлении страной должен быть последовательным; в действиях должен учитывать время. Поскольку он, так же как и вода, не борется с вещами, он не совершает ошибок.

§ 63. Нужно осуществлять недеяние (у вэй), соблюдать спокойствие и вкушать безвкусное. Великое состоит из малого, а много – из немногого. На ненависть нужно отвечать добром.

Преодоление трудного начинается с легкого, осуществление великого начинается с малого, ибо в мире трудное образуется из легкого, а великое – из малого. Поэтому совершенномудрый начинает не с великого, тем самым он совершает великое. Кто много обещает, тот не заслуживает доверия. Где много легких дел, там много и трудных. Поэтому совершенномудрый относится к делу как к трудному, поэтому он не испытывает трудности.

Конфуцианская этика оказывалась более приспособленной к практике социальной жизни, чем этика даосов, шедшая в большей степени вразрез со сложившимися социальными устоями. Однако невозможность нахождения разумных альтернатив социальной иерархии приводила даосских моралистов либо к идее отшельничества, в связи с чем в даосизме возникает культ «гениев-бесмертных» (сяней), вышедших из мира алхимиков, занятых приготовлением «эликсира», либо к глубокой интроспекции в буддийском духе, предполагающей рассмотрение любой реальности в качестве иллюзорной. В конечном счете даосская этика вырабатывает парадоксальное учение о «равенстве человека вещам», согласно которому заблуждением является сама претензия человека на какую-то особенную «нравственную» жизнь (или смерть).

Тестовые задания по лекции

Ключевые категории конфуцианской этики — жень, ли, вэнь. Что означает «жень»?

А) человечность, гуманность,

Б) ритуал;

В) воспитанность, учёность;

Г) благородный муж.

Что верно в отношении благородного мужа?

А) он обязательно происходит из знатного рода;

Б) благородный муж всегда занимает высокий пост;

В) он обо всех судит ровно и предъявляет жёсткие требования лишь к самому себе,

Г) всё вышесказанное.

В книге Лао-цзы «О пути и добродетели» какой термин обозначает «добродетель»?

А) дао;

Б) дэ,

В) у-вэй;

Г) чжен мин.

Все лекции по теологии Михаила Кожаева