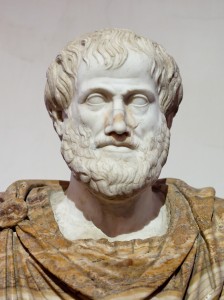

Этика Аристотеля

Этимология русского слова «добродетель» очевидна. Соответствующее латинское слово — «virtu» — имеет в качестве одного из изначальных значений «доблесть», «мужество» и восходит к «vir», что значит «мужчина». Соответствующее греческое слово — «arete» — имеет в качестве одного из изначальных значений «совершенство».

Неслучайно Аристотель, разработавший наиболее глубокое в античности (и не только в античности) учение о добродетелях, указывал, что добродетель доводит до совершенства то, добродетелью чего она является. Надо сказать, что в эпоху Возрождения значение латинского слова «virtu» приближается к греческому аналогу: «виртуоз» — virtuozo — это художник, музыкант, а также любой творческий человек, достигший в своем искусстве совершенства. В современном английском языке слово «virtue», обозначая именно «добродетель», неявно по звучанию, но явно семантически (т.е. по своим значениям) указывает на совершенство — совершенство каких-то качеств человека, а в широком смысле — даже физических.

Слово «добродетель» в одном случае употребляется как обозначение личностного качества, а в другом — как обобщенный показатель характера. По характеру человек действительно либо морален (добродетелен), либо аморален (порочен). Но человек несовершенен. Это несовершенство проявляется, в частности, и в том, что он никогда не состоит из одних добродетелей.

Добродетели и пороки — это не просто определенные, наряду с другими, качества личности, которые как бы характеризуют личность со стороны, служат основанием для ее оценки другими. Добродетель — установка, решимость, намерение индивида действовать на основе моральных принципов.

С психологической точки зрения, установка на добродетельность как совершенство основывается на сознании целостности внутреннего мира, «равности» индивида самому себе. Некоторые современные исследователи моральной психологии склонны рассматривать целостность как одну из необходимых добродетелей человека. Это можно было бы признать справедливым, если бы в рамках самой морали не были выработаны соответствующие представления об искренности и чистоте. Близкое последнему слово «целомудрие», связываемое обычно с отношением, человека к нормам сексуальной морали, но в христианской этике употребляемое для обозначения добродетельности вообще, прямо указывает на «умудренную целость» внутреннего мира человека.

Учение Аристотеля о добродетелях. Аристотель различает разумные и нравственные добродетели, или, иными словами, добродетели ума и добродетели характера.

Первые развиваются в человеке благодаря обучению; таковы мудрость, сообразительность, рассудительность.

Вторые рождаются из привычек-нравов: человек действует, приобретает опыт, и на основе этого формируются черты его характера.

Как строителями становятся на основе опыта строительства домов, а музыкантами — практикуясь в игре на инструментах, так и справедливыми люди становятся, поступая справедливо, благоразумными — поступая благоразумно, мужественными — действуя мужественно. Русское слово «добродетель» также указывает на практические основания нравственных качеств человека, однако одновременно подсказывает, что эти качества утверждаются активно, деятельно: в деянии добра. Однако не всякие действия сами по себе ведут к добродетели и удерживают от порока.

Добродетель — и в этом заключается ключевой момент учения Аристотеля — представляет собой меру, золотую середину между двумя крайностями: избытком и недостатком. Другое важное определение добродетели состоит в том, что она есть «способность поступать наилучшим образом во всем, что касается удовольствии и страдании, а порочность — это ее противоположность».

Добродетель и порок у Аристотеля не симметричны. Мера противостоит безмерности; но безмерность «разномерна»: безмерностей много, тогда как мера — только одна. Так и в отношении каждой добродетели Аристотель выявляет два порока, которые в свою очередь внутренне неоднородны.

Будучи серединой между крайностями пороков, добродетель оказывается вполне строгой и определенной; порок же беспределен. Добродетель как бы устанавливает предел пороку — формирует бесформенное. Эта мысль в различных вариациях проходит через всю историю европейской философии: добро проявляется через ограничение, формование стихии естества, зло — бесформенно (в смысле необузданно).

По Аристотелю, добродетель — это внутренний порядок, или склад души; этот порядок не случается, а обретается человеком в сознательном и целенаправленном усилии. В разъяснение своего учения Аристотель дает небольшой очерк, представляющий «таблицу» добродетелей и пороков в их соотнесенности с различными видами деятельности. Этим очерком предваряется подробный анализ отдельных добродетелей.

Итак, добродетель — это середина между пороками чрезмерности и недостаточности того качества, которое олицетворяет добродетель. Так в отношении к опасности мужество — это середина между безрассудной отвагой и трусостью. В отношении к удовольствиям, связанным с чувством осязания и вкуса, благоразумие — это середина между распущенностью и тем, что можно было бы назвать (поскольку ни во времена Аристотеля, ни в наши специального термина нет) «бесчувственностью». В отношении к материальным благам щедрость — это середина между мотовством и скупостью. В отношении к чести и бесчестию величавость — это середина между спесью и приниженностью. Так и ровность — середина между гневливостью и «безгневностью»; правдивость — середина между хвастовством и притворством; остроумие — середина между шутовством и неотесанностью; дружелюбие — середина между вздорностью и угодничеством; стыдливость — середина, между бесстыдством и робостью.

Внутренний конфликт. Каждая ситуация выбора сопряжена с конфликтом. Высказывание Овидия — «Благое вижу, хвалю, но к дурному влекусь» — представляет внутренний конфликт этически точно: человек между добром и злом. Однако выбор нередко переживается гораздо мягче — как выбор между разного рода благами. Известное уже в гомеровскую эпоху «Знаю правильное, но выбираю приятное» указывает на психологические и нравственные трудности такого выбора. Знать, в чем заключена добродетель еще не значит осуществлять добродетель, еще не значит воспринимать ее как императив, обращенный к самому себе. Долгое время подобного рода сентенции воспринимались моральными мыслителями как парадокс: как можно, зная добродетель, вести порочную жизнь? И Аристотель вполне разделял убежденность Сократа в том, что человек, обладающий истинным знанием, не будет вести себя противоположным образом: ведь никто не поступает вопреки тому, что представляется наилучшим, иначе как по незнанию. Но вместе с тем Аристотель постарался показать возможность разрешения этого нравственного затруднения. Слово «знать» употребляют в двух смыслах: (а) «знает» говорят и о том, кто только обладает знанием, и (б) о том, кто применяет знание на практике. Аристотель далее уточнял, что, строго говоря, обладающим знанием следует считать лишь того, кто может применять его.

Возможно, в античную эпоху все знание было иным, чем в нашу, — потенциально операционализуемым и прикладным. Знание умозрительное не считалось знанием в собственном смысле слова, если оно не становилось знанием практическим. Античные рационалисты-просветители так и не решились признать, что можно рассуждать по науке, а поступать по влечению, науке противоречащему, причем именно в таком качестве и осознаваемому. Что воля как способность человека к сознательному и целенаправленному самопонуждению к действиям определяется не только разумом, но и эмоциями.

Античные мыслители, несомненно, представляли ту особенность человеческой натуры, которую сегодня мы бы назвали двойственностью, однако это свойство не было понято ими именно как двойственность, присущая человеку. Как таковая двойственность была осмыслена в христианстве. Апостол Павел как будто повторяет Овидия: «…не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю» (Рим., 7:15).

Но апостол Павел воспринимает это не как парадокс или не просто как парадокс, но как выражение трагичности нравственной, или подзаконной, жизни. Это по Аристотелю добродетель развивается на основе опыта. Согласно христианской этике, добродетель как сила души дается каждому человеку через благодать, в откровении. Как знание она дана через закон. Но через закон узнается и грех.

Закон указывает: «Не пожелай», говорит Павел, и через это я узнаю греховность своего пожелания. (Неверно было бы понимать это так, что законом провоцируется греховность; Бог дает закон, предполагая возможные послед-ствия своеволия человека.) Получается так, что через добро (закон) человек познает зло (свой грех). Двойственность человека раскрывается через столкновение духовности заповеди, знания добродетели и плотскости устремлений, греховности желаний. Но, говорит Павел, я согласен с законом, что он добр, а делаю, чего не хочу. «А потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Ибо знаю, что не живет во мне, т.е. в плоти моей доброе; потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу. Доброго, которое хочу не делаю, а злое, которого не хочу, делаю». (Рим., 7:17 – 19).

Тестовые задания по лекции

В чём ключевой момент понимания Аристотелем добродетели?

А) она представляет собой золотую середину между избытком и недостатком определённой страсти,

Б) это максимум воплощения врождённой страсти;

В) она исключает влияние страстей на нравственную жизнь человека;

Г) добродетель прививается в процессе воспитания и не меняется после юношества.

Как ещё характеризовал добродетель Аристотель?

А) добродетель – это обобщённый показатель человеческого характера;

Б) она является установкой, решимостью индивида действовать на основе моральных принципов;

В) она формируется на практике, как музыкант оттачивает мастерство занятиями;

Г) верно всё вышесказанное.

Все лекции по теологии Михаила Кожаева