О предмете этики. Этика и религия

1. Понятие этики

Прежде всего следует прояснить слова, составляющие название нашего курса «Этика и аксиология в религии». Слово «Этика» впервые появляется, рядом с «логикой» и «физикой», в школе Платона. Эти дисциплины возникают в эпоху, позволившую мысли превратиться в «философию», философии — в науку, а науке — в дело школы и школьного обучения. Этика, логика и физика-три раздела античной философии.

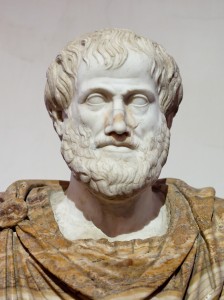

Понятие «этика» было введено Аристотелем, который образовал его от греческого слова ηθος (этос), которое обозначало некогда обычное местопребывание, жилище людей, а затем уже привычки, нрав, обычай, характер. Словом «этика» Аристотель в «Никомаховой Этике» назвал особую сферу человеческой реальности – определённый разряд человеческих качеств, соотнесенных с определенными, привычными формами человеческого поведения – мужество, скромность, милосердие.

Аристотель (384—322 до РХ)

Эти качества, которые Аристотель назвал этическими добродетелями, составляют, по его мнению, предметную область этики. Этические добродетели являются свойствами характера, темперамента человека, их называют также душевными качествами. Они отличаются, с одной стороны, от аффектов как свойств тела и, с другой стороны, от дианоэтических добродетелей как свойств ума. К примеру, страх- природный аффект, память-свойство ума, а умеренность, мужество, щедрость-свойства характера.

Важное замечание к значению термина «этика» сделал датский богослов епископ Ганс Мартенсен. Нравственность, говорит он, существует только в области свободы, как совершенно противоположной простому естественному бытию, и это обстоятельство уже древние выражали противоположными терминами, называя нравственно-свободные действия τά ήθη (этэ) (нравы, обычаи), а естественные несвободные действия и состояния τά πάθη (патэ) (т.е. страсти, влечения, вообще все неуправляемые волей душевные и нравственные состояния) (Г. Мартенсен. Христианское учение о нравственности. СПб., 1890, Т. 1, С. 1.).

Поскольку этические качества и действия возможны лишь для свободного человека, следует спросить, чем руководствуется такой человек. В качестве руководства для него, очевидно, выступают ценности, составляющие определенную ценностную иерархию. Этика в принципе не может обойти понятия ценности. Между тем, существует особый раздел философского знания о ценностях, который называется «аксиология» (от греческого άξία (аксиа) – цена, ценность, «Аксиос!» в чине рукоположения – «Достоин!»). Таким образом, этика и аксиология – две рядоположенные области знания.

Ценности имеют различную ценность и составляют определенную иерархию, но об этом подробнее на отдельной лекции.

Итак, мы раскрыли, в первом приближении, значения ключевых составляющих названия нашего курса – «этика» и «аксиология».

Наряду со словом «этика» используются два близких по значению слова: «мораль» и «нравственность». Каково их соотношение?

Слово «моральный» (moralis) было введено Цицероном, который употребил его в сочетании «моральная философия». При этом Цицерон действовал по аналогии с Аристотелем и прямо ссылаясь на него. Стремясь к обогащению латинского языка, Цицерон использовал слово mos – «нрав», «характер» для образования нового – латинского – слова. В последующем от прилагательного «моральный» было образовано существительное «мораль» (moralitas), которое и является латинским эквивалентом древнегреческого термина «этика».

В ряде европейских языков, в том числе и в русском, повторился аналогичный процесс, в результате чего появились свои эквиваленты греческого и латинского терминов. В русском языке это был переход от «нрава» к «нравственному», а затем уже к «нравственности».

Таким образом, сегодня мы имеем три слова с одним и тем же значением. Термины «мораль» и «нравственность» входят в названия соответствующих религиозных и богословских произведений почти так же часто, как и термин «этика». Для науки такое обилие синонимов представляет большие неудобства. Поэтому учебно-академическая традиция пытается развести эти термины: этика рассматривается как область знания, а мораль (или нравственность) как её предмет. Причем под моралью могут пониматься внутренние мотивы поведения и соответствующие ценностные установки человека, а под нравственностью – внешние, общепринятые установки поведения. Но в опыте такое разграничение не закрепилось.

2. Предмет этики

Выделение этики как особой сферы размышлений в европейской традиции связано с открытием софистов (V в. до н.э.), согласно которому установления в области общественной жизни человека существенно отличаются от законов природы. Софисты обнаружили, что законы, нравы, обычаи людей изменчивы и разнообразны. Иными словами, человек способен к свободным действиям (об этом уже говорилось со ссылкой на Г. Мартенсена). Но при этом возникает вопрос, каковы предпочтительные пути свободного действования, поступания человека и почему они должны быть признаны предпочтительными. Этот вопрос и был положен в основу этической рефлексии (рефлексия – (обращение назад) – процесс осмысления чего-либо при помощи изучения и сравнения).

Таким образом, этика вобрала в себя круг проблем, касающихся поведения человека по отношению к другим людям и по отношению к самому себе. Уточняя далее предмет этики и учитывая, что наш курс касается этики в религии, мы обязаны принять во внимание две традиции понимания предмета этики, которые условно могут быть обозначены как философская и богословская. Сразу же следует заметить, что эти традиции нередко существенно различаются в видении проблемы.

Философская этика стремится обосновать естественную необходимость того или иного образа поведения человека. И прежде, чем эта необходимость будет обоснована, строго говоря, нельзя утверждать, что человек в принципе что-то должен, а какое-то поведение в принципе может быть признано надлежащим, должным. В целом, философское понимание предмета этики в своих деталях остается предметом непрекращающейся дискуссии.

Богословы менее затрудняются в определении предмета этики. Например, проф. М.Олесницкий говорит: «Свободное или добровольное исполнение обязательств, налагаемых на нас законом или волею Бога, как Творца и как Искупителя нашего, называется нравственностью или нравственною жизнью, точнее – нравственностью христианскою. Эта нравственность или нравственная жизнь составляет предмет нравственного богословия (или христианской этики). Однако богословское определение не универсально, поскольку оно обращено к посвященному, т.е. верующему слушателю, и, в данном случае, не просто верующему, а христианину.

3. Специфика этических знаний. Этика и религия

Главная особенность этики состоит в том, что понимать ее как умственную конструкцию, или набор таких конструкций – такое отношение к ней было бы в корне не правильным. Этика – это нормативная наука (т.е. содержащая в себе некие нормы, установки поведения), причем она есть самая общая нормативная наука.

Аристотель – основатель этики как систематической науки – относил ее к сфере практических знаний. На самом деле, этику изучают не для того, чтобы узнать, что такое добродетель, а для того прежде всего, чтобы быть добродетельным. Цель этики – не знания, а поступки.

Как говорил тот же Аристотель, юноша – неподходящий слушатель для лекций по этике. При этом основным признаком «юноши» он считал не возраст, а незрелость характера, когда человека ведет по жизни слепая прихоть страстей, что может случиться и со взрослыми людьми. Чтобы от этики была польза, чтобы она имела какой-то смысл для нас, необходимы две предпосылки: 1) умение владеть страстями и 2) желание направить их на цели добра.

Специфика религиозной этики, о которой мы должны говорить, еще более усложняет условия для ее правильного понимания. Религиозная этика требует от нас наличия минимального религиозного опыта, опыта духовной жизни, или хотя бы влечения к его обретению. И этот опыт, если мы им обладаем, дает нам ключи к пониманию этических систем не только своей, но и иных религий, тех, которые не являются нашим исповеданием.

Религиозная этика, оторванная от своей догматической и еще более сакраментальной, таинственной основы, превращается в набор несколько странных, а иногда и абсурдных наставлений, выполнение которых требует иногда сверхчеловеческих усилий.

Итак, религиозная этика предъявляет особые требования уже на стадии понимания и изучения ее. Т.е. религиозная этика не может быть адекватно понята без элементарного предварительного понимания сущности религиозности и далее без связи с важнейшими компонентами религии-догматом и мистикой.

Но если мы принимаем эти условия, наша позиция становится более выигрышной, чем позиция морализирующего философа. Множественность философских этических доктрин нередко ведет к этическому релятивизму и нигилизму, а в конечном итоге – к ниспровержению морали. Между тем религия как исповедание веры – для человека всегда единственна. И ее принципы, в том числе нравственные, составляют более надежный ориентир устроения жизни, чем философский плюрализм этических воззрений.

Тестовые задания по лекции

Термин «этика» происходит от греческого слова «этос». Что оно означает?

А. Святость, благочестие.

Б. Нрав, обычай, привычка.

В. Бог.

Г. Стыд.

Как соотносятся мораль и этика?

А) этика – область научного знания, мораль – её предмет,

Б) этика – учение о нравственности в социуме, мораль – о личной нравственности;

В) этика – древнегреческое учение о нравственности, мораль – римское;

Г) этика говорит о религиозной нравственности, мораль – о светской.

В чём специфика религиозной этики?

А) она требует хотя бы минимального религиозного опыта;

Б) она определяется догматическим учением той или иной религии;

В) она предполагает единство принципов вместо плюрализма светской этики;

Г) всё перечисленное.

Что такое аксиология?

А. Раздел философского знания о ценностях.

Б. Теория и методология познания.

В. Наука о наказаниях за преступления в древности.

Г. Сочинение Канта о совести.

Все лекции по теологии Михаила Кожаева