Достоевский говорит немного на другом русском языке – этот тезис иногда застигает врасплох при чтении произведений писателя. За некоторые выражения, обороты речи или примеры словоупотребления современная учительница русского языка и вовсе поставила бы Фёдору Михайловичу двойку. «Вы её в покраже обвиняете?» (5, 383) – восклицает Катерина Ивановна, защищая Соню перед Лужиным в «Преступлении и наказании». И вновь, как и в случае с Ивангое, хочется предупредить возможные обвинения и даже ухмылки.

Достоевский говорит немного на другом русском языке – этот тезис иногда застигает врасплох при чтении произведений писателя. За некоторые выражения, обороты речи или примеры словоупотребления современная учительница русского языка и вовсе поставила бы Фёдору Михайловичу двойку. «Вы её в покраже обвиняете?» (5, 383) – восклицает Катерина Ивановна, защищая Соню перед Лужиным в «Преступлении и наказании». И вновь, как и в случае с Ивангое, хочется предупредить возможные обвинения и даже ухмылки.

Сегодня принято говорить «положить» и «класть», формы «покласть» и «ложить» являются однозначно недопустимыми – это современная филологическая установка. Но времена меняются с чрезвычайной скоростью, так что нас не удивляет, если ошибочные сегодня формы были допустимыми в прошлом или станут таковыми в будущем. Язык живой, и мы, его употребители, лишь в определённой степени влияем на его развитие. Язык всегда сам выберет оптимальный вариант, даже если вначале он кажется режущим слух.

В этом контексте очевидно, что «покрасть» в эпоху Достоевского не считалось нарушением – разумеется, не уголовного, а филологического закона. Поэтому и «покража» вплоть до настоящего времени не утеряла своего законного статуса: словари определяют это слово как «народно-разговорное».

Можно было бы сослаться на то, что Достоевский употреблял словечки «из народа» нечасто. Но, во-первых, он делал это весьма часто, включая даже и лексикон ссыльных сибиряков. Во-вторых же, через две страницы после «покражи» дети обняли обвинённую Соню, а Полечка «казалось, вся так и утопла в слезах» (5, 385). Не утонула – именно «утопла».

«Преступление и наказание» – показательный в этом отношении роман. Герои Достоевского изъясняются так, что разница между русским языком XIX и XXI века начинает восприниматься не как мелкий ручеёк, а уже как небольшая речка. Ещё через четыре страницы Раскольников заявляет о Лужине: «Я могу объяснить, для чего он рискнул на такой поступок» (5, 389). «Рискнуть на поступок» – вроде бы и ничего криминального, но в голову сразу взбираются варианты типа «рискнул так поступить» или просто «для чего он так рискнул». Сегодня рискнуть можно чем-то (творительный падеж), Достоевский устами Раскольникова рисковал на что-то (винительный).

Также Фёдор Михайлович постоянно употребляет союз «потому что» в сокращённой форме – просто «потому». Следующий отрывок может разорвать шаблон в восприятии речи Достоевского: «Им надо позаняться; потому тут дело жизни и смерти» (5, 438). Тут вам и «позаняться», и «потому» в значении «потому что» – целый цветник. Но в том-то и дело, что в современных вариантах теряется важный оттенок мысли Достоевского. С точки зрения языка сего дня, можно было бы сказать «им надо позаниматься» или просто «надо заняться». В первом случае неизбежно прибавляется элемент небрежности (позаниматься недолго, между делом). Второй вариант ближе к мысли Фёдора Михайловича, но при этом совершенно теряет соль и обаяние речи писателя.

Очевидно, что дело просто в разных языковых нормах, между которыми полтора века живой жизни великого и могучего. Кстати, о «живой жизни» и об отношении Достоевского к автору афоризма о «великом и могучем» речь ещё впереди. Пока же хочется окунуться в тот мир различных оборотов Фёдора Михайловича, которые сегодня нам представляются не совсем корректными, парадоксальными или попросту ошибочными. Однако именно такие «конфликты» позволяют глубже узреть суть языка и то, как мастера слова умело обходятся с ним. Многие подобные «рези слуха» даже позволяют вернуться к истокам, осознать, что же лежало в основании тех словосочетаний, которые мы сегодня используем в искажённых и наслоенных временем вариантах.

Каким, например, прилагательным вы назовёте ребёнка, которому полтора года? Полуторагодовалый, верно? В «Бесах» Фёдор Михайлович пишет «полуторагодовой ребёнок» (8, 226). Сегодня норма словоупотребления числительных и их производных несколько размылась. «Годовой» контракт, но «годовалый» ребёнок. Достоевский чужд данного расслоения смыслов и в этом отношении он способен помочь и нам вернуться к истокам.

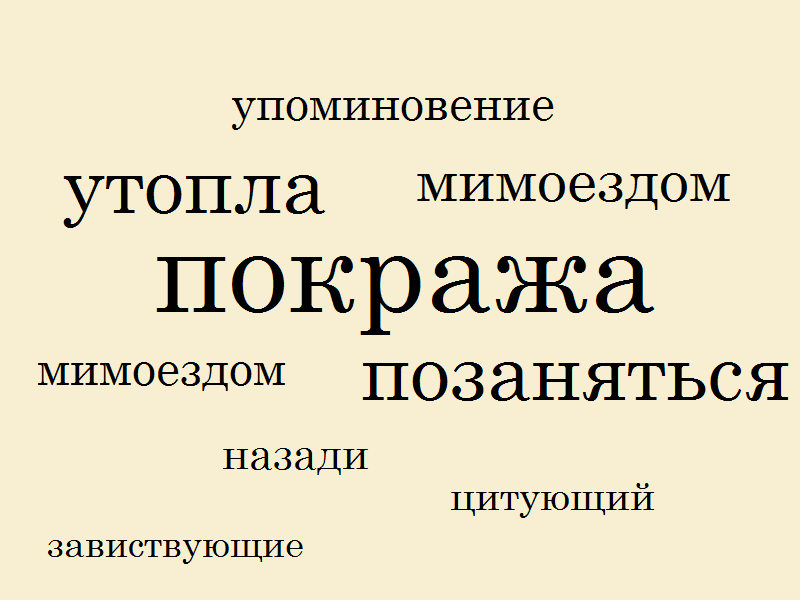

Как, например, мы отнесёмся к тому, если в слове «мимоходом» изменится интенсивность или источник движения? Мы уже просто привыкли воспринимать данное слово как уникальное, без возможных синонимов. Классик не стесняясь говорит «мимоездом» (10, 277). Привыкли к форме «упоминание»? А как вам вариант «упоминовения» (11, 387)? В «Речи о Пушкине» Достоевский с лёгкостью использует наречие «назади», в значении «позади». Фёдор Михайлович разрывает шаблон, сам того, конечно, не подозревая. Он говорит на правильном современном ему языке. Повторюсь, в этом и прелесть чтения писателей относительного прошлого, что так мы познаём язык в его эпохальном развитии.

Достойны «упоминовения» и другие варианты словоупотребления, которые сегодня звучали бы по-другому. Так, про человека, который погорячился, а затем изменил точку зрения, мы скажем «одумался». Приставка «о» сообщает нам, что в человеке произошла некая смена схемы мышления: сначала, в гневе, выпалил одно, а спустя время сменил парадигму. Достоевский исходит из того, что в такие моменты человек не обретает некий новый ум, со специфическими признаками, а теряет свой единственный. Мысли в нём обнуляются, как заряд в телефоне. «Хоть и надует с первого раза, да за ночь-то тот и надумается, коли сам малый не промах» (5, 332). То есть «надумается» вместо «одумается». Это весьма показательный пример.

В произведениях Достоевского встречаются и прочие образцы употребления иного, чем в русском языке XXI века, падежа, залога, суффикса и даже рода. «Одним словом, он решился попробовать Петербурга» (5, 298), – сообщает Фёдор Михайлович об одном из своих персонажей. Другой «проплакнул» (10, 355), третий пустил слухи, «достигшие даже до архиерея» (11, 105), четвёртые принадлежат к числу «завиствующих» (11, 392). Лебезятников «постоянно трусил напоминания об этой истории» (5, 354), а чёрт в «Братьях Карамазовых» характеризуется как «цитующий Гёте» (12, 472). И даже апофеоз, сегодня безусловно употребляемый в мужском роде, у Достоевского – женского (в «Речи о Пушкине» он характеризует Татьяну Ларину: «апофеоза русской женщины»). А мигрень – не женского, а мужского рода: изнывать от мигреня.

Да, род имён существительных в русском языке может постепенно меняться для некоторых слов. Так было с «табелью о рангах», хотя табель – мужского рода. Но если, например, «тюль» сегодня употребляют в женском роде ошибочно (так как тюль мужского рода, «гардинный тюль»), то мигрень в основном используют без ошибок – в женском роде, как и должно быть: «настигла мигрень». У Достоевского же госпожа Хохлакова в «Братьях Карамазовых» была «расстроена с самого давешнего посещения Мити и уже предчувствовала, что в ночь ей не миновать обыкновенного в таких случаях с нею мигреня» (11, 524).

Этимологический словарь производит «мигрень» от французского “migraine”, которое в свою очередь восходит к древнегреческому ἡμικρανία (“hemikrania”) – «половина черепа». Что неудивительно, ведь мигрень – это острая боль одной половины головы, возникающая в результате спазма сосудов головного мозга с последующим образованием застойных очагов. Интересно, что младший современник Достоевского Чехов употреблял данное слово в женском роде: «Он кашлял и страдал мигренью». А Фёдор Михайлович заставлял обывательницу из своего романа страдать от мигреня. Возможно, это как-то связано с многочисленными поездками писателя за границу, в Германию, где существительные нечасто имеют тот же род, что и в русском или французском языках?