Многое было сказано о том, что Достоевский провозвестник или предшественник особых языковых стилистических решений, инфернального начала в отечественной литературе, современной фантастической прозы. Прозвучит, должно быть, неожиданно, но я осмелюсь озвучить следующий тезис: Достоевский ещё и основатель психоанализа. Фрейд во многом последует Фёдору Михайловичу. Главным образом близость их взглядов угадывается при осмыслении сновидений. Но если у Фрейда семантическое изучение сна изначально носит систематический характер, как и положено в науке, то у Достоевского тонкие и глубокие замечания о сновидениях зачастую отрывочны и разбросаны по разным произведениям. Однако обилие таких замечаний, равно как и важность сновидений в романах писателя, свидетельствует о том, что означенная проблема представлялась Фёдору Михайловичу заслуживающей самого пристального внимания.

Многое было сказано о том, что Достоевский провозвестник или предшественник особых языковых стилистических решений, инфернального начала в отечественной литературе, современной фантастической прозы. Прозвучит, должно быть, неожиданно, но я осмелюсь озвучить следующий тезис: Достоевский ещё и основатель психоанализа. Фрейд во многом последует Фёдору Михайловичу. Главным образом близость их взглядов угадывается при осмыслении сновидений. Но если у Фрейда семантическое изучение сна изначально носит систематический характер, как и положено в науке, то у Достоевского тонкие и глубокие замечания о сновидениях зачастую отрывочны и разбросаны по разным произведениям. Однако обилие таких замечаний, равно как и важность сновидений в романах писателя, свидетельствует о том, что означенная проблема представлялась Фёдору Михайловичу заслуживающей самого пристального внимания.

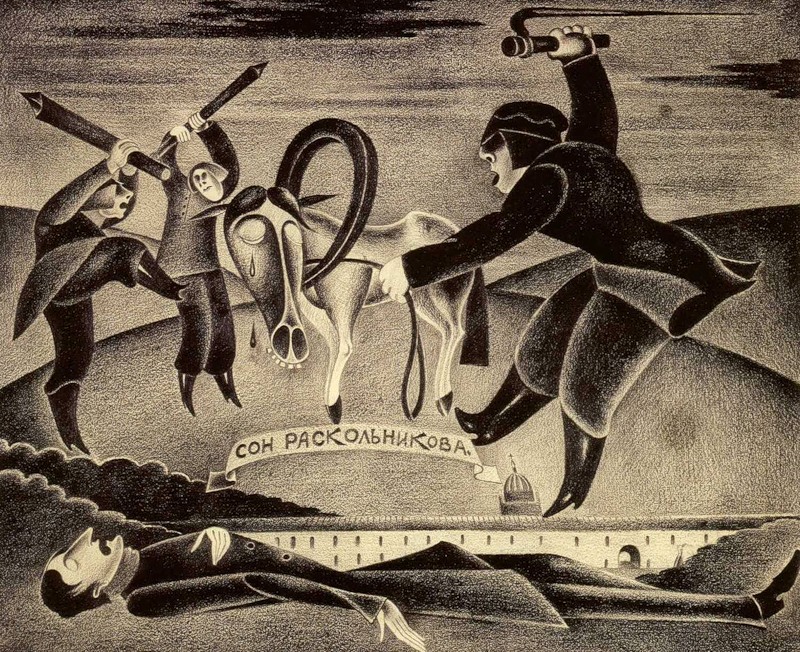

Все мы ещё из школьной программы помним сон Раскольникова о кляче, которую забивает до смерти мужик Миколка (5, 50 – 55). Он впрягает тощую савраску в огромную телегу, на которой обычно перевозят винные бочки и которую она явно не способна потянуть по слабости и старости. Ведь в телегу Миколка сажает всех, кто гуляет с ним на празднике в кабаке, – человек семь или даже больше. В итоге разгневанный хозяин убивает лошадку ударами оглобли и лома.

«– Моё добро! – кричит Миколка, с ломом в руках и с налитыми кровью глазами. Он стоит будто жалея, что уж некого больше бить.

– Ну и впрямь, знать, креста на тебе нет! – кричат из толпы уже многие голоса».

Раскольникову этот сон напомнил, какое страшное преступление он готовит:

««Боже! – воскликнул он, – да неужели ж, неужели ж я в самом деле возьму топор, стану бить по голове, размозжу ей череп… буду скользить по липкой, тёплой крови, взламывать замок, красть и дрожать; прятаться, весь залитый кровью… с топором… Господи, неужели?»».

Сны в произведениях Достоевского выступают актуализаторами происходящих событий, они рельефно оттеняют мысли и чувства героев, позволяют придать глубину проекции, измерения их мироощущения. Впрочем, чрезвычайно часто Фёдор Михайлович просто делает лирические отступления, посвящённые феноменальности снов, их необычности, их особенности в сравнении с нашим обыденным миром. В снах, указывает писатель, присутствует особая логика, внутренне непротиворечивая, гармоничная, но по пробуждении вызывающая немалое удивление. В качестве иллюстрации приведём рассуждение автора в «Идиоте»:

«Иногда снятся странные сны, невозможные и неестественные; пробудясь, вы припоминаете их ясно и удивляетесь странному факту: вы помните прежде всего, что разум не оставлял вас во всё продолжение вашего сновидения; вспоминаете даже, что вы действовали чрезвычайно хитро и логично во всё это долгое, долгое время, когда вас окружали убийцы, когда они с вами хитрили, скрывали своё намерение, обращались с вами дружески, тогда как у них уже было наготове оружие и они лишь ждали какого-то знака; вы вспоминаете, как хитро вы их, наконец, обманули и спрятались от них; потом вы догадались, что они наизусть знают весь ваш обман и не показывают вам только вида, что знают, где вы спрятались; но вы схитрили и обманули их опять, всё это вы припоминаете ясно. Но почему же в то же самое время разум ваш мог помириться с такими очевидными нелепостями и невозможностями, которыми, между прочим, был сплошь наполнен ваш сон? Один из ваших убийц в ваших глазах обратился в женщину, а из женщины в маленького, хитрого карлика, – и вы всё это допустили тотчас же, как совершившийся факт, почти без малейшего недоумения, и именно в то самое время, когда, с другой стороны, ваш разум был в сильнейшем напряжении, выказывал чрезвычайную силу, хитрость, догадку, логику? Почему тоже, пробудясь от сна и совершенно уже войдя в действительность, вы чувствуете почти каждый раз, а иногда с необыкновенной силой впечатления, что вы оставляете вместе со сном что-то для вас неразгаданное? Вы усмехаетесь нелепости вашего сна и чувствуете в то же время, что в сплетении этих нелепостей заключается какая-то мысль, но мысль уже действительная, нечто принадлежащее к вашей настоящей жизни, нечто существующее и всегда существовавшее в вашем сердце; вам будто было сказано вашим сном что-то новое, пророческое, ожидаемое вами; впечатление ваше сильно, оно радостное или мучительное, но в чём оно заключается и что было сказано вам – всего этого вы не можете ни понять, ни припомнить» (7, 141 – 142).

Подобное удивление по поводу специфичной логики сновидения и его подчас мистической природы содержится в рассказе, в названии которого упоминается сон, – во «Сне смешного человека»:

«Сны, как известно, чрезвычайно странная вещь: одно представляется с ужасающею ясностью, с ювелирски мелочною отделкой подробностей, а через другое перескакиваешь, как бы не замечая вовсе, например через пространство и время. Сны, кажется, стремит не рассудок, а желание, не голова, а сердце, а между тем какие хитрейшие вещи проделывал иногда мой рассудок во сне! Между тем с ним происходят во сне вещи совсем непостижимые. Мой брат, например, умер пять лет назад. Я иногда его вижу во сне: он принимает участие в моих делах, мы очень заинтересованы, а между тем я ведь вполне, во всё продолжение сна, знаю и помню, что брат мой помер и схоронен. Как же я не дивлюсь тому, что он хоть и мёртвый, а всё-таки тут подле меня и со мной хлопочет? Почему разум мой совершенно допускает всё это?» (12, 508).

«Сны, как известно, чрезвычайно странная вещь: одно представляется с ужасающею ясностью, с ювелирски мелочною отделкой подробностей, а через другое перескакиваешь, как бы не замечая вовсе, например через пространство и время. Сны, кажется, стремит не рассудок, а желание, не голова, а сердце, а между тем какие хитрейшие вещи проделывал иногда мой рассудок во сне! Между тем с ним происходят во сне вещи совсем непостижимые. Мой брат, например, умер пять лет назад. Я иногда его вижу во сне: он принимает участие в моих делах, мы очень заинтересованы, а между тем я ведь вполне, во всё продолжение сна, знаю и помню, что брат мой помер и схоронен. Как же я не дивлюсь тому, что он хоть и мёртвый, а всё-таки тут подле меня и со мной хлопочет? Почему разум мой совершенно допускает всё это?» (12, 508).

О необычном, иноприродном характере сновидений высказывается даже чёрт в «Братьях Карамазовых»:

«В снах, и особенно в кошмарах, ну, там от расстройства желудка или чего-нибудь, иногда видит человек такие художественные сны, такую сложную и реальную действительность, такие события или даже целый мир событий, связанный такою интригой с такими неожиданными подробностями, начиная с высших ваших проявлений до последней пуговицы на манишке, что, клянусь тебе, Лев Толстой не сочинит, а между тем видят такие сны иной раз вовсе не сочинители, совсем самые заурядные люди, чиновники, фельетонисты, попы… Насчёт этого даже целая задача: один министр так даже мне сам признавался, что все лучшие идеи его приходят к нему, когда он спит» (12, 152).

Загадочность снов, их особая атмосфера, сюжетная непредсказуемость – эти и многие другие особенности сновидений чрезвычайно занимают Достоевского. Рассуждениям на эту тему он посвящает как отдельные отступления в диалогах или авторских отступлениях, так и целые произведения. Важнейшим из таковых является упомянутый «Сон смешного человека», в котором под видом сна спрятана идеология сродни той, что встречается в легенде о великом инквизиторе.

Позволю озвучить предположение, что, по Достоевскому, социальная гармония наступит тогда, когда мы начнём жить так же искренне (даже когда лжём), как в наших снах. В идеях Фёдора Михайловича угадывается одна, согласно которой жизнь преобразится – достаточно лишь претворить сон в действительность. В основополагающих чертах сновидения – ощущения близости Бога и высшей реальности, любви без посредства слов, истинного всепрощения. Одним словом, если всё это «вспомнить» в нашей повседневной жизни – такая идиллия начнётся, что и «Лев Толстой не сочинит».

И раз уж мы упомянули современника и номинального товарища Достоевского по писательскому цеху, то пришло время поговорить об отношении Фёдора Михайловича к некоторым из них. Начать, без сомнений, нужно с Поль де Кока – настолько часто Достоевский упоминает его не в самом лучшем свете, а мы о нём так мало сегодня знаем…